Wissen & Aufklärung

Veröffentlichungsdatum:

26.08.2025

Autorin:

Camila Blajos Razuk

Lesezeit:

8 Minuten

Wissen & Aufklärung

Veröffentlichungsdatum:

26.08.2025

Autorin:

Camila Blajos Razuk

Lesezeit:

8 Minuten

Die Wärmepumpe ist das Herzstück moderner Heizsysteme: Sie nutzt Strom, um Wärme aus der Umwelt zu gewinnen – und liefert so 3–5 kWh Wärmeenergie aus nur 1 kWh Strom. In Kombination mit Photovoltaik wird sie zu einem echten Gamechanger für klimafreundliche Gebäude.

Doch für Vermieter:innen stellt sich eine zentrale Frage: Wie rechne ich die Wärmepumpe korrekt ab? Zählt sie als normaler Stromverbrauch im Rahmen des Mieterstromtarifs? Reicht ein Wärmemengenzähler für die Heizkostenabrechnung aus? Oder brauche ich ein intelligentes Messsystem, um Lastmanagement und Mieterstrommodelle rechtskonform umzusetzen?

Diese Fragen sind nicht nur technischer Natur. Sie betreffen rechtliche Pflichten (HeizkostenV, MsbG), wirtschaftliche Chancen (Förderungen, Nebenkosten) und die Zukunftssicherheit von Immobilien.

Die Abrechnung der Wärmepumpe entscheidet darüber, ob Sie rechtssicher abrechnen, Förderungen nutzen und Mieterstrom-Potenziale voll ausschöpfen.

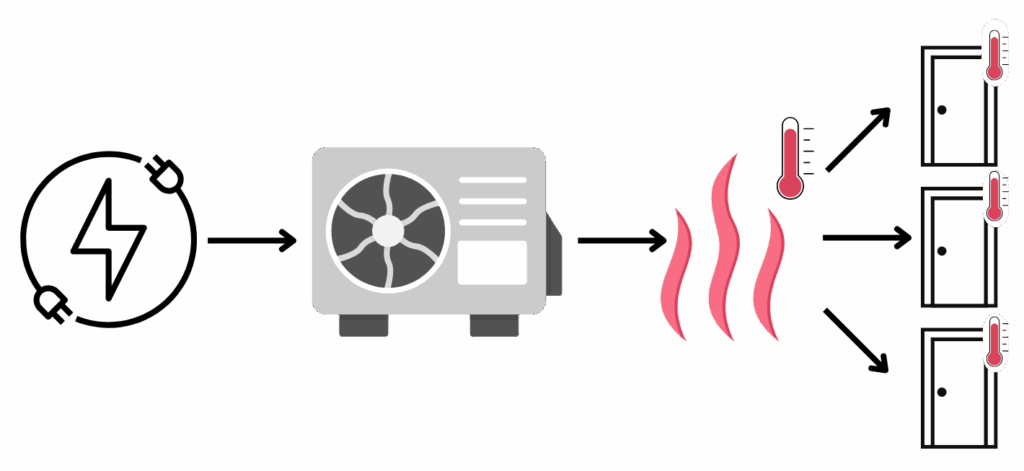

In diesem Artikel zeigen wir Ihnen die drei wichtigsten Szenarien der Wärmepumpenabrechnung – von der einfachen Heizkostenabrechnung bis hin zur Einbindung in Mieterstrom- und Lastmanagementkonzepte. Außerdem erklären wir, wie die Kaskadenschaltung als Messkonzept eine effiziente Lösung bietet.

Berechnen Sie Ihre Rendite

100% kostenfrei

Eine Wärmepumpe ist ein Heizsystem, das Umgebungswärme (z. B. aus Luft, Wasser oder Erde) nutzt und mit Hilfe von Strom auf ein nutzbares Temperaturniveau hebt. Im Prinzip funktioniert sie wie ein „umgekehrter Kühlschrank“: Statt Wärme nach außen abzuführen, entzieht sie der Umwelt Energie und gibt sie im Gebäude als Heizwärme oder Warmwasser ab.

Das Maß für ihre Effizienz ist die Jahresarbeitszahl (JAZ). Eine JAZ von 4 bedeutet, dass im Jahresdurchschnitt mit 1 kWh Strom 4 kWh Wärme bereitgestellt werden.

Die Jahresarbeitszahl (JAZ) ist der wichtigste Effizienzkennwert einer Wärmepumpe.

Je höher die JAZ, desto effizienter arbeitet die Wärmepumpe – und desto günstiger sind die Heizkosten.

Die JAZ ist außerdem wichtig für Förderungen (z. B. BAFA) und für ESG-Reports, weil sie die tatsächliche Effizienz transparent macht.

Die wichtigste Grundlage für Vermieter:innen ist die Heizkostenverordnung (HeizkostenV). Sie schreibt in § 7 und § 8 HeizkostenV vor, dass Heizkosten verbrauchsabhängig abgerechnet werden müssen. Für Gebäude mit Wärmepumpen heißt das: Maßgeblich ist die tatsächlich gelieferte Wärmeenergie – nicht der Strom, den die Wärmepumpe dafür benötigt.

Die Wärmeverteilung erfolgt über Wärmemengenzähler, die an den Heizkreisen und am Warmwasserkreis installiert sind.

Ein Beispiel verdeutlicht das: Angenommen, die Wärmepumpe verbraucht im Jahr 10.000 Kilowattstunden Strom und erzeugt daraus 40.000 Kilowattstunden Wärme. Die Wärmemengenzähler erfassen, dass Wohnung A 12.000 Kilowattstunden, Wohnung B 8.000 Kilowattstunden und Wohnung C 20.000 Kilowattstunden Wärme genutzt hat. Diese Verbräuche bilden die Basis der Heizkostenabrechnung. Die gesamten Stromkosten für die 10.000 Kilowattstunden werden anteilig auf die Wohnungen verteilt – im Verhältnis zur gemessenen Wärmemenge.

Damit ist klar: Für die reine Heizkostenabrechnung ist kein separater Stromzähler für die Wärmepumpe erforderlich. Solange Wärmemengenzähler korrekt eingebaut sind, erfüllt der Vermieter die rechtlichen Vorgaben und kann die Heizkostenverordnung vollständig einhalten.

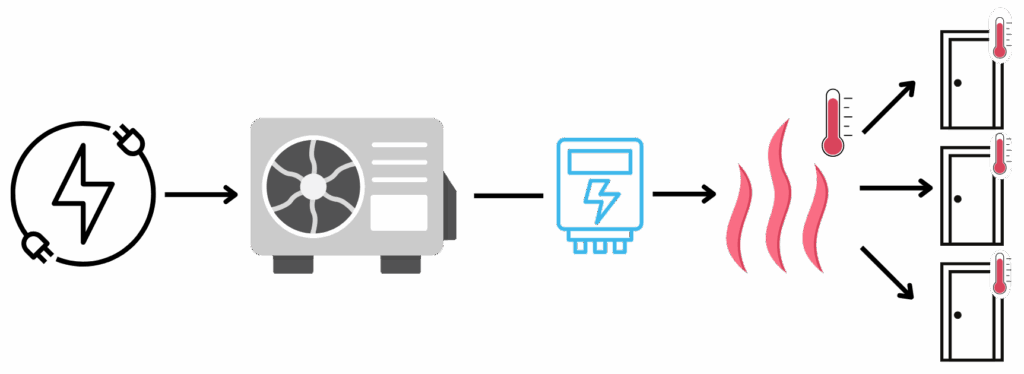

Während die Heizkostenverordnung eindeutig vorgibt, dass Wärmemengenzähler für die Wärmeverteilung ausreichen, wünschen sich viele Vermieter:innen mehr Transparenz. Sie möchten wissen, wie viel Strom die Wärmepumpe tatsächlich verbraucht, um diesen Posten getrennt vom übrigen Allgemeinstrom nachzuweisen. Auch für Förderprogramme – zum Beispiel die BAFA-Förderung – oder für Nachhaltigkeitsberichte nach ESG-Kriterien ist es sinnvoll, die Jahresarbeitszahl (JAZ) einer Wärmepumpe dokumentieren zu können.

Um diese zusätzlichen Informationen zu gewinnen, bietet sich die Installation eines geeichten Stromzwischenzählers im Wärmepumpen-Stromkreis an. Dieser erfasst genau den Stromverbrauch der Wärmepumpe, getrennt vom restlichen Allgemeinstrom im Gebäude. Da er hinter dem Hauptzähler eingebaut wird, besteht keine Pflicht zur TAB-Konformität oder zur Montage im Zählerschrank. Allerdings gilt: Sobald die gemessenen Werte in die Nebenkostenabrechnung einfließen, muss der Zähler eichrechtskonform sein.

Ein Beispiel: Die Wärmepumpe verbraucht im Jahr 9.500 Kilowattstunden Strom und erzeugt daraus 38.000 Kilowattstunden Wärme. Mit einem geeichten Zwischenzähler kann der Vermieter diesen Verbrauch exakt ausweisen und so nachweisen, dass die JAZ bei 4 liegt. Das ist nicht nur ein Beleg für die Effizienz, sondern auch eine wichtige Grundlage für Förderanträge. Gleichzeitig lassen sich die Stromkosten für die Wärmepumpe klar vom Allgemeinstrom – etwa für Beleuchtung oder Aufzug – trennen.

Für Vermieter:innen bedeutet dieses Szenario: Rechtlich vorgeschrieben ist ein solcher separater Stromzähler nicht. Für eine faire Nebenkostenabrechnung, für Förderungen und für das Vertrauen der Mieter:innen ist er jedoch ausgesprochen sinnvoll.

TAB steht für Technische Anschlussbedingungen der Netzbetreiber.

Für Vermieter:innen wichtig:

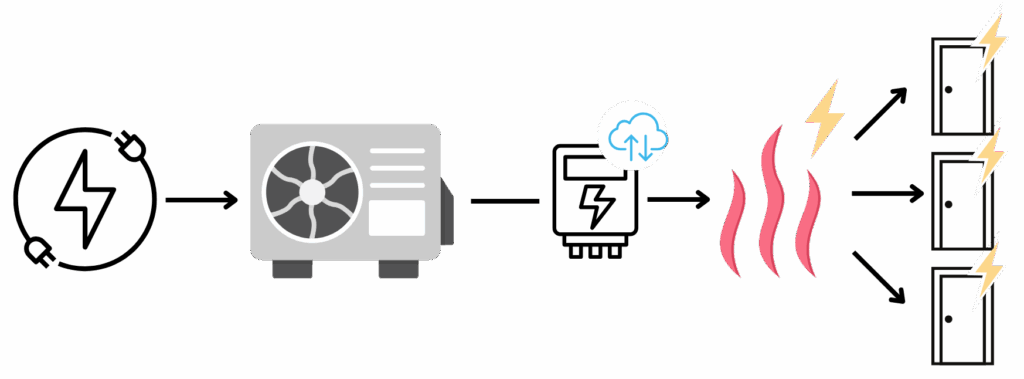

Sobald die Wärmepumpe in den Mieterstromtarif integriert wird, ändert sich die Abrechnung grundlegend. In diesem Fall bezahlen die Mieter:innen nicht mehr die erzeugte Wärme, sondern den tatsächlichen Stromverbrauch der Wärmepumpe. Der Strom wird kilowattstundengenau erfasst – genauso wie der Haushaltsstrom in den Wohnungen – und als Teil der Stromrechnung abgerechnet.

Die Wärmemenge, die aus diesem Strom entsteht, ist für die Abrechnung nicht mehr relevant. Ein Beispiel verdeutlicht den Unterschied: Verbraucht die Wärmepumpe 10.000 Kilowattstunden Strom und erzeugt daraus 40.000 Kilowattstunden Wärme, dann werden die Mieter:innen nach ihrem Anteil am Stromverbrauch der Wärmepumpe abgerechnet. Wohnung B, die 20 % der Wärme erhält, zahlt somit 20 % der Stromkosten, also 2.000 Kilowattstunden Strom – nicht 8.000 Kilowattstunden Wärme.

Die rechtliche Grundlage ist das Messstellenbetriebsgesetz (MsbG). In § 29 Abs. 1 Nr. 2 MsbG ist vorgeschrieben, dass für solche Fälle ein intelligentes Messsystem (iMSys) mit Smart-Meter-Gateway eingesetzt werden muss. Dieses wird vom Messstellenbetreiber installiert und betrieben und erfüllt die Technischen Anschlussbedingungen (TAB) des Netzbetreibers. Gleichzeitig ermöglicht es, die Wärmepumpe als „steuerbare Verbrauchseinrichtung“ nach § 14a EnWG in ein Lastmanagement einzubinden.

Damit ist dieses Szenario eindeutig: Ein Zwischenzähler reicht nicht aus. Sobald die Wärmepumpe Teil des Mieterstrommodells oder des Lastmanagements wird, müssen die Mieter:innen den Stromverbrauch der Wärmepumpe bezahlen – nicht die erzeugte Wärme.

Auf den ersten Blick wirkt es so, als müssten die Kosten unterschiedlich sein:

Warum sollten die Mieter:innen dann im Szenario 1 und 2 (Abrechnung nach Wärme) genauso viel zahlen wie im Szenario 3 (Abrechnung nach Strom)?

Die Antwort: Weil sich die Kostenbasis nicht ändert.

Für die Mieter:innen ist das Ergebnis gleich:

Fazit: Ob Strom oder Wärme – die Gesamtkosten sind identisch, weil immer derselbe Stromverbrauch der Wärmepumpe bezahlt wird. Unterschiede entstehen nur, wenn sich der Strompreis ändert (z. B. durch PV-Strom oder spezielle Wärmepumpentarife).

Die Einbindung der Wärmepumpe in den Mieterstromtarif ist unbestritten die aufwändigste Variante: Sie erfordert ein intelligentes Messsystem, die Einhaltung der Technischen Anschlussbedingungen und die Zusammenarbeit mit einem Messstellenbetreiber. Doch dieser Mehraufwand hat klare Vorteile.

Zum einen profitieren die Mieter:innen direkt sichtbar vom Solarstrom des Gebäudes. Während in den ersten beiden Szenarien nur die Wärme abgerechnet wird, sehen die Mieter:innen im Mieterstrommodell den tatsächlichen Stromverbrauch der Wärmepumpe – und erkennen sofort, dass auch ihre Heizung mit günstigem, lokal erzeugtem Strom betrieben wird. Diese Transparenz stärkt das Vertrauen und macht die Immobilie attraktiver.

Zum anderen ist Szenario 3 zukunftssicher. Nach § 14a EnWG gelten Wärmepumpen als steuerbare Verbrauchseinrichtungen, die perspektivisch ohnehin ein intelligentes Messsystem benötigen. Wer diese Technik gleich mit einplant, erfüllt nicht nur die heutigen Vorgaben, sondern vermeidet teure Nachrüstungen in der Zukunft.

Darüber hinaus eröffnet die Integration in den Mieterstrom weitere Chancen: Förderprogramme verlangen Effizienznachweise, ESG-Berichte erfordern belastbare Daten, und Investoren achten zunehmend auf nachhaltige Energiekonzepte. Eine Wärmepumpe im Mieterstrommodell erfüllt all diese Anforderungen automatisch und steigert so den Wert der Immobilie.

Nicht zuletzt lassen sich auch die Kosten optimieren. Der Strompreis für die Wärmepumpe kann im Mieterstromtarif günstiger sein als klassischer Netzstrom, insbesondere wenn ein hoher Anteil direkt vom Dach kommt. So sinken die Heizkosten für die Mieter:innen, und das Gebäude hebt sich im Wettbewerb deutlich von vergleichbaren Objekten ab.

Szenario 1 und 2 (HeizkostenV / Transparenz):

Die Mieter:innen zahlen für die Wärme, die sie verbrauchen.

Der Stromverbrauch der Wärmepumpe bleibt unsichtbar und steckt im Wärmepreis.

Szenario 3 (Mieterstrom):

Die Mieter:innen zahlen für den Stromverbrauch der Wärmepumpe.

Die erzeugte Wärme spielt für die Abrechnung keine Rolle mehr – sie bestimmt nur, wie der Stromverbrauch auf die Wohnungen verteilt wird.

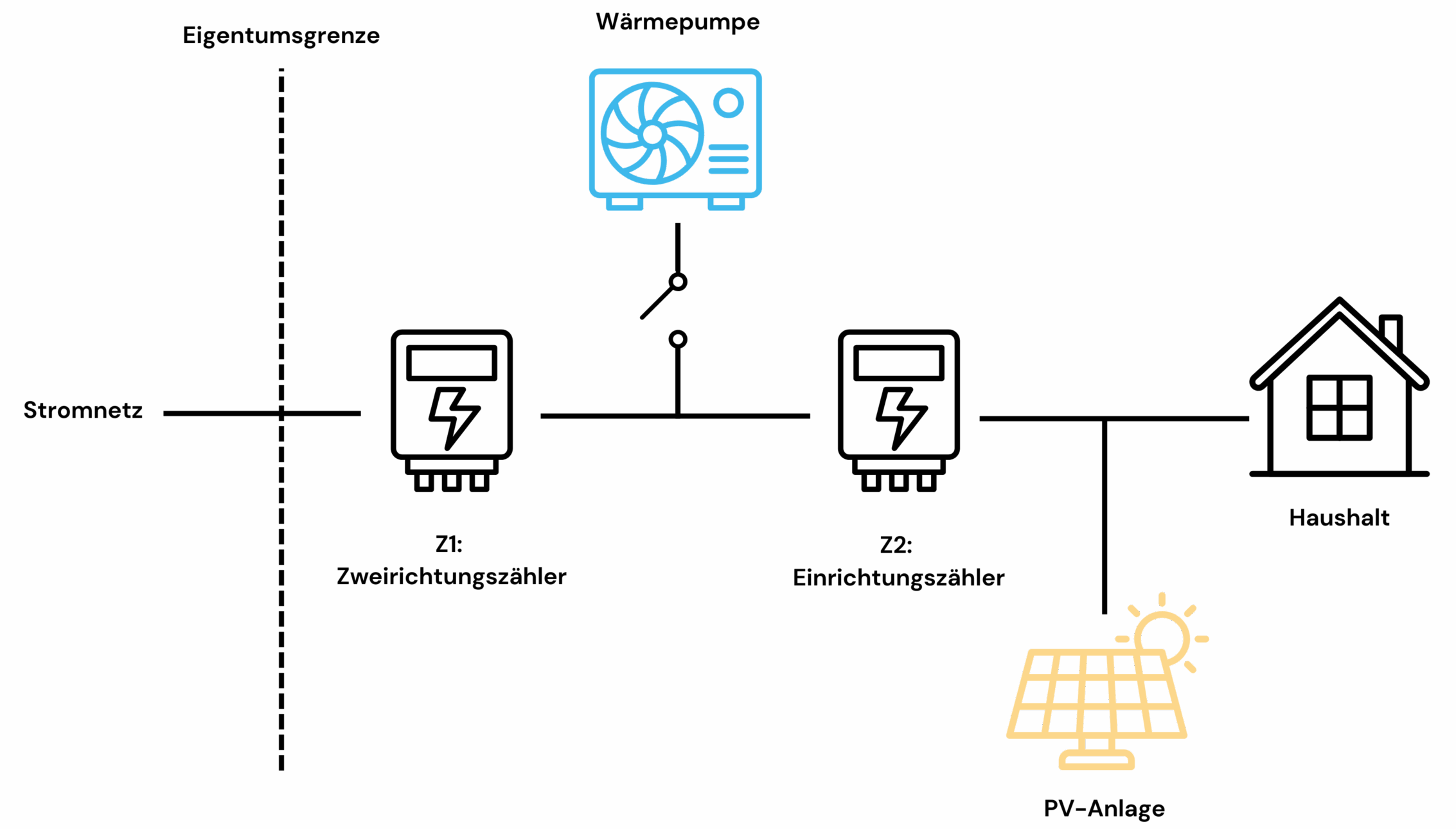

Damit eine Wärmepumpe rechtssicher in ein Mieterstrommodell eingebunden werden kann, braucht es ein Messkonzept, das die verschiedenen Energieflüsse sauber voneinander trennt. In der Praxis hat sich hierfür die sogenannte Kaskadenschaltung etabliert.

Bei einer Kaskadenschaltung werden zwei Stromzähler hintereinander geschaltet. Der erste Zähler, der Summenzähler, erfasst den gesamten Stromverbrauch des Gebäudes. Dazu gehören der Haushaltsstrom der Mieter:innen ebenso wie der Strombedarf der Wärmepumpe. Der zweite Zähler ist speziell für die Wärmepumpe vorgesehen und misst ausschließlich deren Stromverbrauch. Aus der Differenz der beiden Werte ergibt sich automatisch der Stromverbrauch der Haushalte.

Besonders wichtig ist die Reihenfolge der Anschlüsse. Die Photovoltaikanlage wird vor die Kaskade geschaltet, sodass der Solarstrom vorrangig für alle Verbraucher im Gebäude genutzt wird – also sowohl für die Wärmepumpe als auch für die Haushalte. Nur wenn der Eigenstrom nicht ausreicht, wird zusätzlich Strom aus dem Netz bezogen. Auf diese Weise profitieren die Mieter:innen nicht nur mit ihrem Haushaltsstrom, sondern auch indirekt mit der Wärmepumpe vom Solarstrom auf dem Dach.

Der große Vorteil der Kaskadenschaltung liegt darin, dass die Verbrauchsströme klar getrennt, aber trotzdem optimal kombiniert werden können. Für die Vermieter:innen bedeutet das Transparenz und Rechtssicherheit, da die Wärmepumpe als eigener Verbraucher eindeutig erfasst wird. Für die Mieter:innen schafft das Modell Fairness, da sowohl Haushaltsstrom als auch Heizstrom aus derselben Quelle – dem Mieterstromtarif – abgerechnet werden. Gleichzeitig eröffnet die Kaskadenschaltung die Möglichkeit, günstige Wärmepumpentarife oder Steuerungsmechanismen nach § 14a EnWG zu nutzen, ohne dass der Eigenverbrauch des Solarstroms darunter leidet.

Ein Beispiel aus der Praxis macht es greifbar: In einem Mehrfamilienhaus mit Mieterstrommodell und zentraler Wärmepumpe misst der Summenzähler den Gesamtverbrauch des Hauses, während ein zweiter Zähler ausschließlich den Bedarf der Wärmepumpe erfasst. Die Photovoltaikanlage speist ihren Strom vor dieser Kaskade ins Hausnetz, sodass sowohl die Haushalte als auch die Wärmepumpe direkt davon profitieren. Der noch benötigte Reststrom wird automatisch aus dem Netz ergänzt. Die Abrechnung für die Mieter:innen erfolgt dann transparent über den Mieterstromtarif – sowohl für ihren Haushaltsstrom als auch für ihren Anteil am Wärmepumpenstrom.

Die Abrechnung der Wärmepumpe hängt entscheidend davon ab, wie sie im Gebäude eingesetzt wird. Wenn sie lediglich Wärme bereitstellt, genügt es, die Heizkosten über Wärmemengenzähler nach Heizkostenverordnung abzurechnen. Wer zusätzlich Transparenz schaffen und Effizienz nachweisen möchte, setzt auf einen separaten Stromzwischenzähler – rechtlich nicht vorgeschrieben, aber in vielen Fällen sinnvoll. Sobald die Wärmepumpe jedoch Teil eines Mieterstromtarifs oder eines Lastmanagements wird, führt kein Weg am intelligenten Messsystem vorbei. In diesem Szenario bezahlen die Mieter:innen nicht mehr die gelieferte Wärme, sondern direkt den Stromverbrauch der Wärmepumpe – kilowattstundengenau und transparent.

Für Vermieter:innen bedeutet das: Die Wärmepumpe ist mehr als nur ein Heizungssystem. Sie ist ein strategischer Baustein für die Zukunftsfähigkeit Ihrer Immobilie. Richtig eingebunden, profitieren nicht nur Sie als Eigentümer:in, sondern auch Ihre Mieter:innen – durch faire Nebenkosten, transparente Abrechnung und günstigen Solarstrom vom eigenen Dach.

Nein. Für die Heizkostenabrechnung nach HeizkostenV reicht es, Wärmemengenzähler zu installieren. Ein zusätzlicher Stromzähler für die Wärmepumpe ist nur dann Pflicht, wenn sie Teil des Mieterstromtarifs wird oder in ein Lastmanagement eingebunden ist.

Ja. Für die reine Heizkostenabrechnung genügt ein Wärmemengenzähler. Er erfasst die Wärme, die in jede Wohnung geliefert wird, und ist damit die rechtliche Grundlage der Heizkostenabrechnung.

Immer dann, wenn die Wärmepumpe als Stromverbraucher im Mieterstromtarif geführt wird oder nach § 14a EnWG als steuerbare Verbrauchseinrichtung in ein Lastmanagement integriert ist. In diesem Fall schreibt das Messstellenbetriebsgesetz (§ 29) den Einsatz eines iMSys mit Smart-Meter-Gateway vor.

Das ist kein Problem: Der überschüssige Solarstrom wird ins Netz eingespeist und nach EEG vergütet. Allerdings sinkt die Eigenverbrauchsquote – und damit die Wirtschaftlichkeit. Deshalb kalkulieren Expert:innen in der Regel mit einer realistischen Teilnahmerate von 50–80 %.

Mit einem geeichten Zwischenzähler können Sie den Stromverbrauch der Wärmepumpe transparent vom Allgemeinstrom trennen, die Jahresarbeitszahl berechnen und wichtige Nachweise für Förderungen oder ESG-Reporting erbringen. Für die Mieter:innen ändert sich dadurch zwar nichts, für Sie als Vermieter:in aber sehr viel.

Weil sie das Standard-Messkonzept ist, um Haushaltsstrom, Wärmepumpe und PV-Strom miteinander zu kombinieren. Sie stellt sicher, dass der Solarstrom vorrangig genutzt wird und sowohl für den Haushaltsstrom als auch für die Wärmepumpe angerechnet wird. Gleichzeitig schafft sie Transparenz und ist TAB- sowie iMSys-konform.

Berechnen Sie jetzt Ihre mögliche Rendite – und finden Sie heraus, wie viel Ihre Immobilie mit Mieterstrom wert sein kann.

Wir freuen uns über Ihre Fragen und Anregungen und melden uns

schnellstmöglich bei Ihnen!