Wissen & Aufklärung

Veröffentlichungsdatum:

23.07.2025

Autorin:

Camila Blajos Razuk

Lesezeit:

8 Minuten

Wissen & Aufklärung

Veröffentlichungsdatum:

23.07.2025

Autorin:

Camila Blajos Razuk

Lesezeit:

8 Minuten

Sie haben sich bereits entschieden, auf Solarstrom zu setzen – für Ihr Mehrfamilienhaus, Ihre Liegenschaft oder Ihr Immobilienportfolio. Vielleicht haben Sie sich auch schon mit den Vorteilen von Mieterstrom auseinandergesetzt und sind überzeugt: Solarenergie lohnt sich.

Was jetzt noch fehlt, ist ein klares Bild davon, wie die Umsetzung in der Praxis aussieht. Einer der ersten Schritte ist, eine PV-Anlage auf dem Dach zu installieren. Doch wie funktioniert die Montage konkret? Welchen Aufwand müssen Sie einplanen?

In diesem Artikel zeigen wir Ihnen Schritt für Schritt, wie die Installation einer Photovoltaikanlage abläuft.

Bevor ein Solarmodul überhaupt das Dach berührt, beginnt jede PV-Installation mit einer gründlichen Planungs- und Abstimmungsphase. Hier wird der Grundstein gelegt – technisch, wirtschaftlich und organisatorisch.

Dachanalyse & Belegungsplanung

Jedes Dach ist anders – deshalb analysieren Fachbetriebe im ersten Schritt die Dachfläche, Ausrichtung, Neigung und mögliche Verschattung. Daraus ergibt sich, wie viele Module installiert werden können und wie viel Strom realistischerweise erzeugt wird.

Statikprüfung

Vor allem bei älteren Gebäuden ist entscheidend, ob das Dach die zusätzliche Last einer PV-Anlage (inkl. Unterkonstruktion, Module, Schnee- und Windlast) sicher tragen kann. Falls nötig, werden statische Verstärkungen eingeplant.

Abstimmung mit weiteren Gewerken

Wenn parallel andere Maßnahmen stattfinden – z. B. eine Dachsanierung, Wärmedämmung oder die Installation eines neuen Zählerschranks –, wird der PV-Ausbau koordinativ eingebunden, um Synergien zu nutzen und Mehrkosten zu vermeiden.

Logistik & Zugang klären

Besonders bei Mehrfamilienhäusern ist es wichtig, die Zugänglichkeit des Dachs, mögliche Kranstellungen und Lagerflächen im Vorfeld zu organisieren – idealerweise mit minimaler Beeinträchtigung für Ihre Mieter:innen.

Wirtschaftlichkeitsberechnung & Fördermittelprüfung

Ein durchdachtes Konzept umfasst nicht nur die Technik, sondern auch die Finanzierung: Gibt es Fördermittel? Lohnt sich Mieterstrom? Wie hoch ist die Amortisationszeit?

Je besser die Planung, desto reibungsloser und schneller läuft die Montage ab. Bei Mieterstromprojekten empfiehlt es sich, schon frühzeitig einen spezialisierten Partner wie Dach für Dach einzubinden – insbesondere, wenn auch Zählerkonzepte, Netzanschlüsse und Abrechnungsfragen zu klären sind.

Sind alle Planungs- und Abstimmungsschritte abgeschlossen, beginnt die Montage auf dem Dach – allerdings noch nicht mit den Solarmodulen selbst.

Zunächst wird das Dach für die spätere Installation vorbereitet. Wie genau das geschieht, hängt maßgeblich von der Dachform, der baulichen Situation und dem gewünschten Erscheinungsbild ab.

Denn Photovoltaikanlage ist nicht gleich Photovoltaikanlage: Je nach Montagesystem unterscheiden sich Aufbau, Eingriff in die Bausubstanz, technische Anforderungen – und nicht zuletzt die Optik.

In der Praxis haben sich vier gängige Montagesysteme etabliert: Aufdachmontage, Indachmontage, Solardachziegel sowie Flachdachmontage, die alle jeweils eine spezifische Art von Vorbereitung brauchen.

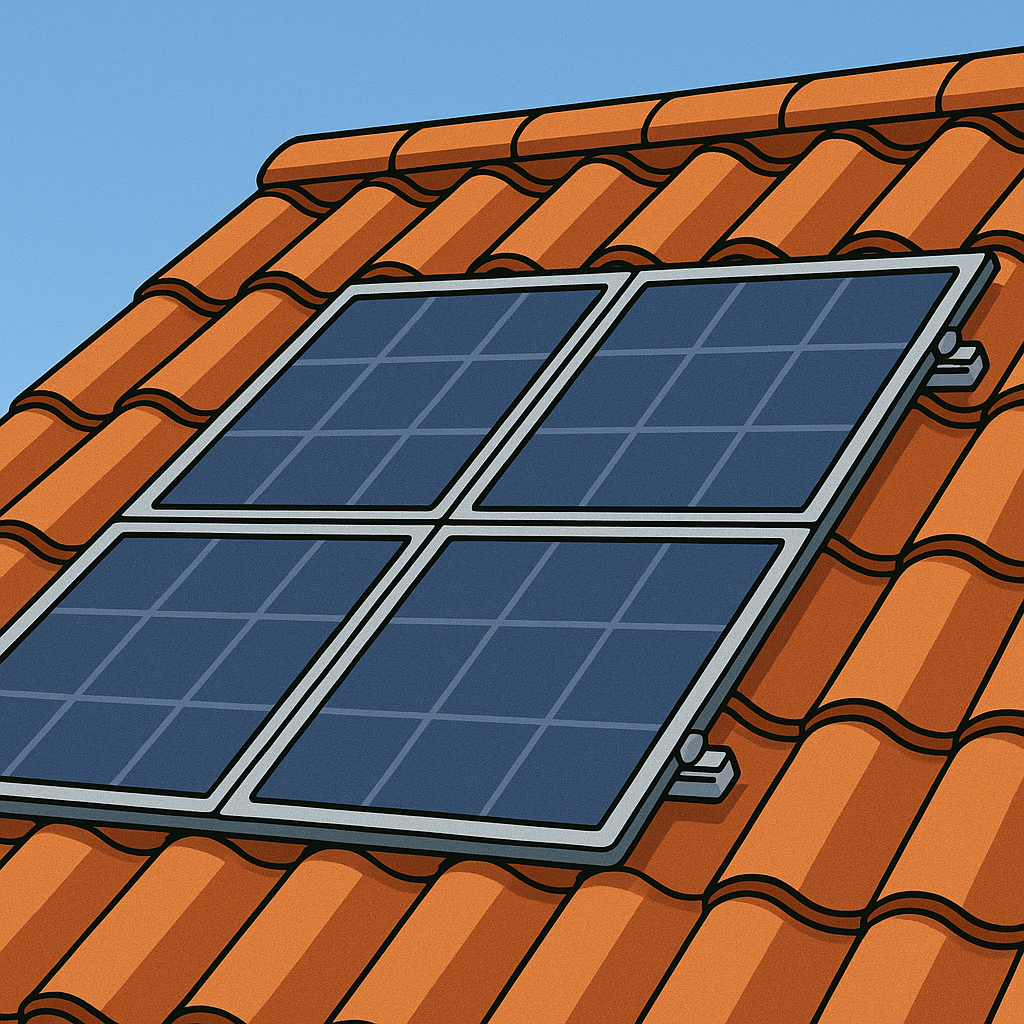

Die Aufdachmontage ist in Deutschland die mit Abstand am häufigsten eingesetzte Methode – und der Standard bei Bestandsgebäuden mit klassischem Schrägdach. Dabei werden die Solarmodule auf einer stabilen Aluminium-Unterkonstruktion montiert, die oberhalb der bestehenden Dacheindeckung liegt. Die Befestigung erfolgt über Dachhaken, die durch die Dachziegel hindurch mit der Tragkonstruktion (Sparren) verschraubt werden. Darauf werden Montageschienen angebracht, auf denen die PV-Module in exakt ausgerichteten Reihen befestigt werden.

Die Vorteile liegen auf der Hand: Die Aufdachmontage ist vergleichsweise schnell und kostengünstig umsetzbar, benötigt keine baulichen Eingriffe in die Dachstruktur und ermöglicht durch die Hinterlüftung der Module gute Erträge. Für Mehrfamilienhäuser mit Ziegeldach ist sie in der Regel die erste Wahl.

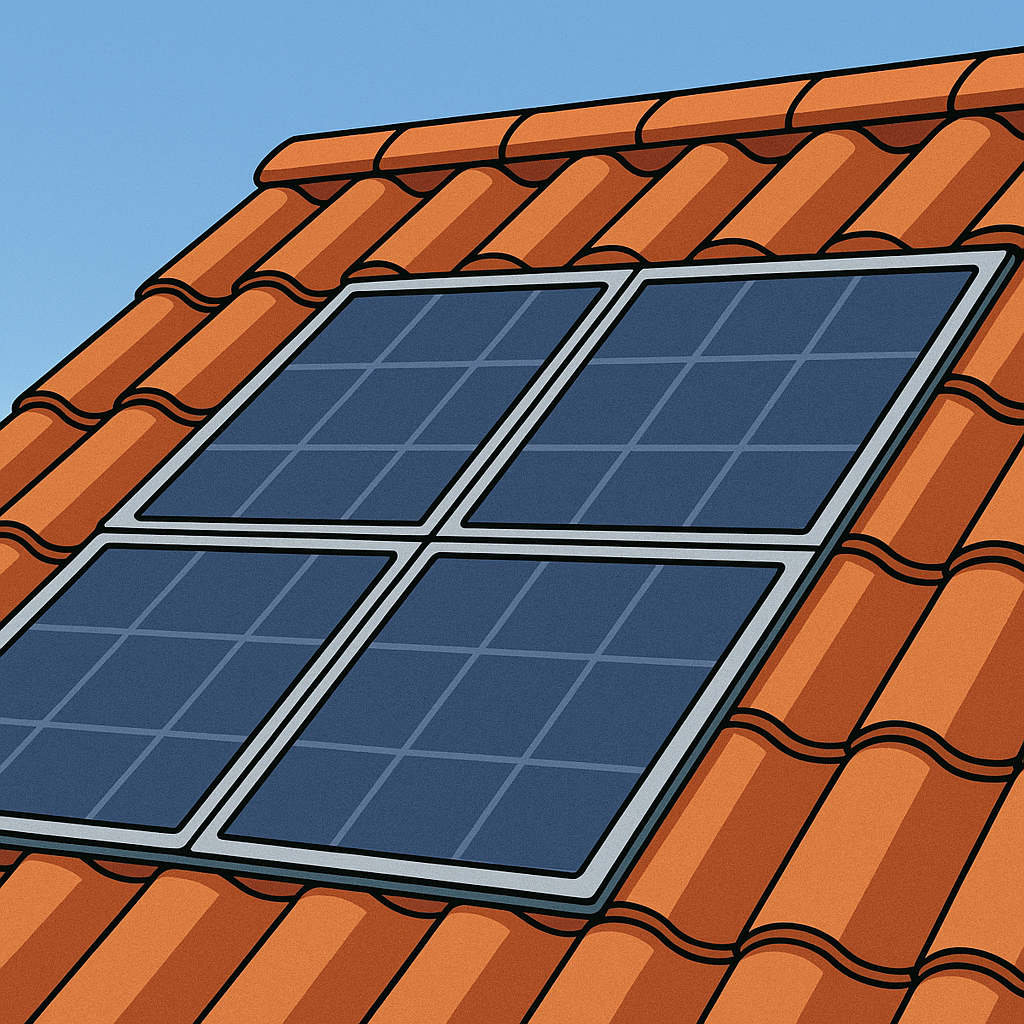

Die Indachmontage kommt vor allem bei Neubauten oder im Zuge einer umfassenden Dachsanierung zum Einsatz. Hier ersetzen die Solarmodule einen Teil der Dachhaut – sie werden also nicht auf das Dach aufgesetzt, sondern in die Dachfläche integriert. Die Module werden dabei in spezielle Rahmen oder Trägersysteme eingelassen, sodass sie bündig mit dem restlichen Dach abschließen.

Optisch entsteht ein sehr harmonisches Gesamtbild. Gleichzeitig entfallen in dem Bereich die klassischen Dachziegel, was sich bei der Kalkulation teilweise kompensierend auswirkt. Die Kehrseite: Die Indachmontage ist aufwändiger in der Umsetzung, sorgt durch die geringere Hinterlüftung für leicht reduzierte Erträge und ist insbesondere bei späteren Wartungen (z. B. Modultausch) weniger flexibel.

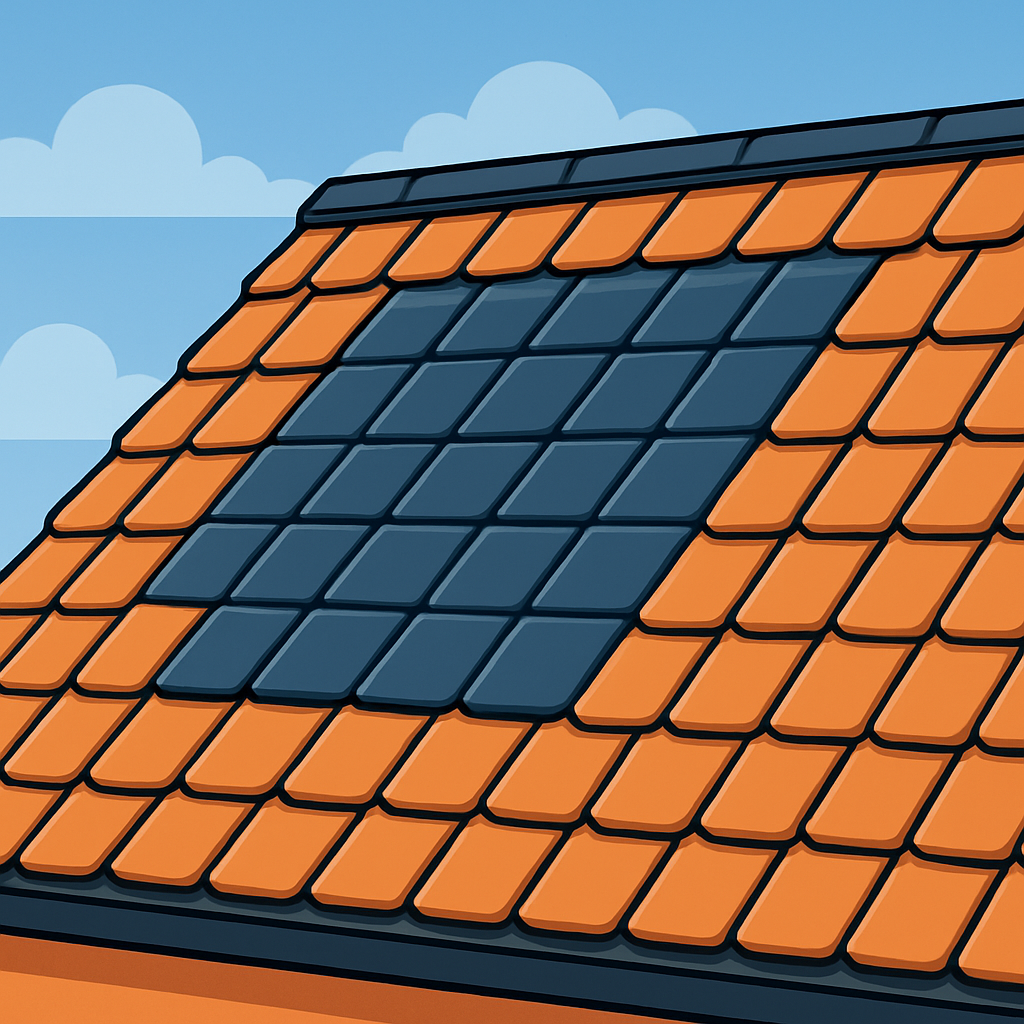

Solardachziegel sind eine besonders elegante Lösung, bei der Stromerzeugung und Dachhaut vollständig miteinander verschmelzen. Anstelle herkömmlicher Ziegel werden spezielle Solarziegel verlegt, die wie klassische Dachsteine aussehen, aber Strom produzieren. Jedes Element ist ein eigenes kleines Solarmodul, das mit den Nachbarelementen elektrisch verbunden wird.

Diese Lösung bietet maximale gestalterische Integration – ideal etwa für denkmalgeschützte Gebäude oder architektonisch anspruchsvolle Neubauten. Allerdings ist der Preis pro Kilowatt installierter Leistung deutlich höher als bei konventionellen PV-Modulen. Auch die Installation ist komplexer, da sowohl dachdeckerische als auch elektrotechnische Fachkenntnisse erforderlich sind.

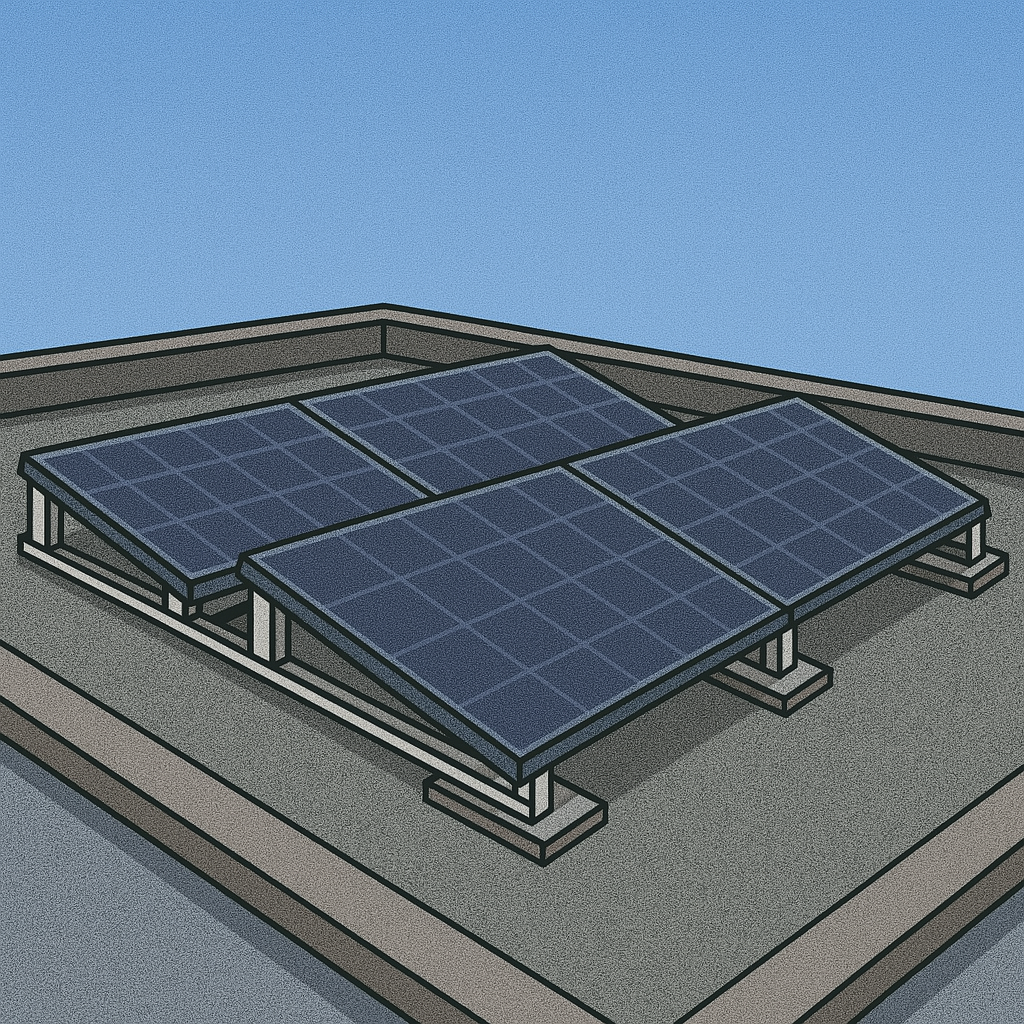

Bei Flachdächern – wie sie bei größeren Mehrfamilienhäusern und Gewerbeimmobilien häufig vorkommen – wird ein anderes Montagesystem eingesetzt: Statt auf Dachhaken und Sparren zu setzen, werden hier sogenannte Aufständerungssysteme verwendet. Die Module werden in einem optimalen Neigungswinkel (meist zwischen 10° und 35°) auf Trägergestellen befestigt, die entweder ballastiert (also beschwert) oder fest mit dem Dach verschraubt werden.

Diese Methode erfordert besondere Aufmerksamkeit in der Planung: Windlasten, Verschattungen durch umliegende Gebäudeteile sowie zusätzliche Gewichtseinträge auf die Dachfläche müssen sorgfältig berücksichtigt werden. Dafür ist die Flachdachmontage äußerst flexibel in der Ausrichtung und optimal geeignet für Mieterstromprojekte mit größeren Dachflächen.

Die Solarmodule werden stückweise auf der zuvor montierten Tragkonstruktion befestigt – in präziser Ausrichtung und mit durchdachtem Raster. Je nach Systemtyp (Aufdach, Flachdach, Indach oder Solardachziegel) unterscheidet sich die Ausführung leicht, das Prinzip bleibt aber gleich:

Die Module werden mithilfe von Dachhaken, Modulklemmen, Schienen oder speziellen Klicksystemen befestigt – robust, wind- und schneelastsicher und langfristig wartungsarm.

Bei Schrägdächern erfolgt die Befestigung meist horizontal in mehreren Reihen. Auf Flachdächern sind es leicht geneigte Modulflächen, die mit ausreichendem Abstand zueinander aufgeständert werden – zur Vermeidung von Verschattung. Bei Indach- oder Solardachziegel-Lösungen werden die Module in das Dach eingelassen oder sogar als Einzelziegel verarbeitet.

Wärmeausdehnung und Reihenabstand:

Zwischen den Modulen muss ein minimaler Abstand eingehalten werden, idealerweise von etwa 5 bis 10 cm – damit sich die Module bei Hitze nicht verziehen oder gegenseitig beschädigen.

Saubere Kabelführung:

Noch während der Modulmontage beginnt die Verkabelung der einzelnen Panels. Die Kabel werden unterhalb der Module geführt und gegen UV-Strahlung und Feuchtigkeit geschützt.

Ästhetik und Fluchtung:

Gerade bei Mehrfamilienhäusern spielt das Erscheinungsbild eine große Rolle. Fachbetriebe achten darauf, dass die Modulflächen exakt ausgerichtet sind und ein sauberes Gesamtbild ergeben – das ist nicht nur schön, sondern auch technisch sinnvoll.

Die Modulinstallation dauert in der Regel 1 bis 3 Tage, je nach Anlagengröße, Dachzugang und Wetterlage. Wichtig ist, dass die Befestigung nach DIN-Normen erfolgt – insbesondere im Hinblick auf Sturm-, Wind- und Schneelasten. Ein professioneller Fachbetrieb dokumentiert diesen Schritt sorgfältig und erstellt bei Bedarf ein Montagedokument für spätere Prüfungen oder Versicherungszwecke.

Nach der Modulmontage ist das sichtbare Herzstück der Anlage vollständig – doch die Solarmodule allein reichen noch nicht aus, um nutzbaren Strom bereitzustellen. Dafür braucht es eine sichere, fachgerechte elektrische Verbindung – und einen zentralen Baustein: den Wechselrichter.

Erst durch die Verkabelung und den Anschluss der elektrischen Komponenten kann der erzeugte Strom ins Hausnetz eingespeist oder ins öffentliche Netz abgegeben werden.

Die PV-Module erzeugen zunächst Gleichstrom (DC). Dieser muss über sogenannte DC-Kabel vom Dach zur Wechselrichteranlage geführt werden. Bei Mehrfamilienhäusern verläuft diese Leitung oft über Kabelschächte oder durch Steigzonen in den Keller oder Technikraum.

Dort wird der Wechselrichter installiert – das Gerät, das den Gleichstrom in wechselstromfähigen Strom (AC) umwandelt, wie er im Hausnetz verwendet wird.

Je nach Anlagengröße und technischer Konzeption wird:

ein einzelner Wechselrichter für alle Module verwendet (zentrale Lösung),

oder es kommen Mikro- bzw. Modulwechselrichter zum Einsatz, die direkt an einzelnen Modulen arbeiten (z. B. bei komplexen Verschattungen oder mehreren Dachflächen).

An den Wechselrichter wird dann die AC-Leitung angeschlossen, die den Strom ins interne Hausnetz bzw. zur Zähleranlage führt.

Überspannungsschutz: Zur Absicherung bei Blitzschlag oder Spannungsspitzen werden DC- und AC-seitig Schutzgeräte installiert – in der Regel im Generatoranschlusskasten oder im Technikraum.

Trennschalter und Sicherungen: Diese ermöglichen es, im Servicefall einzelne Teile der Anlage spannungsfrei zu schalten – ohne Gefahr für Bewohner:innen oder Elektriker:innen.

Potentialausgleich und Erdung: Ein sauberer Potenzialausgleich ist Pflicht – er schützt Personen und Technik vor elektrischen Schäden.

Gerade bei Mehrfamilienhäusern mit Mieterstromprojekten kommt es auf eine saubere, normgerechte und skalierbare Verkabelung an. Neben der Stromumwandlung muss auch frühzeitig die Platzierung des Zählerschranks und der Einspeisepunkte abgestimmt werden – insbesondere, wenn separate Stromkreise für Allgemeinstrom, PV-Erzeugung und Mieterstromverbrauch geführt werden sollen.

Die Solarmodule sind montiert, der Strom fließt durch den Wechselrichter – nun geht es darum, diesen Strom korrekt zu erfassen und die Anlage formal ans öffentliche Stromnetz anzubinden. In diesem Schritt werden die erforderlichen Stromzähler installiert und die Anlage zur Inbetriebnahme beim Netzbetreiber angemeldet.

Gerade bei Mehrfamilienhäusern mit Mieterstromprojekten ist dieser Schritt besonders relevant: Nur wenn die Zählerstruktur korrekt aufgebaut ist und der Netzbetreiber seine Freigabe erteilt, kann der erzeugte Solarstrom auch wirklich bei den Mieter:innen ankommen – und abgerechnet werden.

Für den Betrieb einer PV-Anlage werden mehrere Zählerarten benötigt, z. B.:

Welche Zählertypen im Detail zum Einsatz kommen, hängt vom Projektaufbau ab – insbesondere davon, ob Strom ausschließlich eingespeist oder auch innerhalb des Gebäudes direkt genutzt wird.

Eine ausführliche Übersicht über die verschiedenen Zählertypen finden Sie in unserem separaten Fachartikel:

Welche Stromzähler braucht ein Mieterstromprojekt?

Damit eine Photovoltaikanlage offiziell Strom erzeugen und einspeisen darf, sind in Deutschland mehrere formale Schritte erforderlich. Diese gelten unabhängig davon, ob der Strom vollständig eingespeist oder im Mieterstrommodell innerhalb des Gebäudes genutzt wird.

Hier ein Überblick über die wichtigsten Punkte:

Bevor die Anlage ans öffentliche Stromnetz angeschlossen wird, muss sie beim zuständigen Verteilnetzbetreiber (VNB) angemeldet werden. Diese Anmeldung übernimmt in der Regel der ausführende Elektrofachbetrieb.

Ablauf:

Die Rückmeldung muss innerhalb von acht Wochen erfolgen.

Die PV-Anlage muss zusätzlich im Marktstammdatenregister der Bundesnetzagentur eingetragen werden. Dies ist gesetzlich vorgeschrieben – unabhängig von Einspeisung oder Eigenverbrauch.

Die Registrierung ist kostenlos, aber Voraussetzung für:

Registrierung hier: www.marktstammdatenregister.de

Sobald mit der PV-Anlage Strom erzeugt wird, der eingespeist oder an Dritte (z. B. Mieter:innen) geliefert wird, entsteht eine steuerlich relevante Tätigkeit. Deshalb:

Ein Gespräch mit dem Steuerberater oder der Hausverwaltung lohnt sich, um die optimale Variante zu wählen.

Zählerkonzepte sind keine Kleinigkeit – sie bilden die Grundlage für eine rechtssichere Abrechnung, transparente Stromverteilung und späteres Monitoring. Wir bei Dach für Dach sorgen dafür, dass alles passt.

Nach der technischen Installation, der Zählerintegration und der Netzfreigabe folgt der letzte Schritt: die Inbetriebnahme Ihrer Photovoltaikanlage. Ab diesem Moment erzeugt Ihre Anlage offiziell Solarstrom – und Sie (bzw. Ihre Mieter:innen) profitieren wirtschaftlich davon.

Die Inbetriebnahme erfolgt durch eine zugelassene Elektrofachkraft. Dabei werden alle Komponenten nochmals geprüft: die installierten Solarmodule, der Wechselrichter, die Schutzvorrichtungen und die Zähler. Anschließend erstellt die Fachkraft ein Inbetriebnahmeprotokoll, das dem Netzbetreiber übermittelt wird. Erst damit gilt die Anlage als technisch und formell „freigegeben“.

Ab diesem Moment beginnt die offizielle Laufzeit der Anlage – sowohl aus technischer Sicht (z. B. Garantiefristen, Wartung) als auch aus steuerlicher Sicht (z. B. Einspeisevergütung, Abschreibung).

Ein Monitoring-System erlaubt es, die Photovoltaikanlage digital zu überwachen: Es zeigt z. B. live, wie viel Strom erzeugt, eingespeist oder vor Ort verbraucht wird, ob alle Komponenten störungsfrei laufen und wie sich die Leistung über den Tag oder über Monate entwickelt.

Die Daten stammen in der Regel vom Wechselrichter oder aus dem Smart Meter Gateway und werden in einem Online-Portal oder einer App visualisiert.

Für Betreiber:innen und Hausverwaltungen bietet das einen komfortablen Überblick – insbesondere bei größeren Anlagen oder Mieterstromkonzepten.

Nein. Ein Monitoring-System ist kein Muss, sondern ein optionaler Komfortbaustein.

In Mieterstromprojekten kann ein erweitertes Monitoring jedoch sinnvoll sein – z. B. zur Verknüpfung mehrerer Zählpunkte, zur Abrechnung oder zur Überwachung der Stromflüsse im Gebäude. Die zentralen Informationen zur Stromerzeugung, Einspeisung und zum Verbrauch sind jedoch auch jederzeit direkt an den jeweiligen Zählern ablesbar – oder über das Portal des zuständigen Messstellenbetreibers einsehbar. Für viele Betreiber:innen reicht das vollkommen aus.

Für die Abrechnung der erzeugten und genutzten Strommengen stellt Dach für Dach ein eigenes, erprobtes Abrechnungssystem bereit – unabhängig davon, ob ein zusätzliches Monitoring-Portal genutzt wird oder nicht.

Kurze Antwort: Nein – und das aus gutem Grund.

Auch wenn es im Internet viele DIY-Videos und Komplettsets gibt: Die Installation und der Anschluss einer Photovoltaikanlage dürfen in Deutschland nur von qualifizierten Fachbetrieben durchgeführt werden – und das ist technisch, rechtlich und sicherheitstechnisch absolut notwendig.

Warum ist Eigenmontage ausgeschlossen?

Sicherheitsrisiken

Arbeiten am Dach (insbesondere bei Schrägdächern) sind mit hohem Absturzrisiko verbunden.

PV-Module erzeugen selbst bei diffusem Licht Gleichstrom – bei falscher Handhabung drohen Stromschläge, Lichtbögen oder Brandgefahr.

Der Anschluss an das Hausnetz und der Umgang mit Zählerschränken ist lebensgefährlich, wenn er nicht durch eine Elektrofachkraft erfolgt.

Technische Anforderungen

Die gesamte Anlage muss VDE- und DIN-konform installiert werden (z. B. Überspannungsschutz, Erdung, Trennstellen, Leitungsführung).

Der Netzanschluss darf nur durch eine Elektrofachkraft mit Eintrag im Installateurverzeichnis des Netzbetreibers erfolgen.

Die Zähleranlage muss je nach Netzbetreiberanforderung ggf. angepasst oder neu aufgebaut werden.

Rechtliche & wirtschaftliche Folgen

Ohne fachgerechte Installation ist die Inbetriebnahme durch den Netzbetreiber nicht zulässig.

Es drohen Haftungsprobleme, kein Versicherungsschutz, keine EEG-Förderung – und im Mieterstrommodell: keine Abrechnungsmöglichkeit.

Fazit: Gute Planung, fachgerechte Umsetzung – und Ihre Solaranlage läuft

Die Montage einer Photovoltaikanlage ist kein Handgriff, sondern ein klar strukturierter Prozess – mit technischen, rechtlichen und praktischen Anforderungen.

Vom ersten Planungsgespräch über die Auswahl des passenden Montagesystems bis zur Inbetriebnahme und Abrechnung gilt: Wenn jeder Schritt professionell ausgeführt wird, läuft die Anlage sicher und langfristig zuverlässig.

Gerade bei Mehrfamilienhäusern mit Mieterstromprojekten kommt es auf die Details an – bei der Zählerstruktur, dem Netzanschluss, der Dokumentation und der Abstimmung zwischen Gewerken. Eigentümer:innen, die hier auf erfahrene Fachpartner setzen, profitieren nicht nur von reibungsloser Umsetzung, sondern auch von mehr Rechtssicherheit, Energieunabhängigkeit und Wirtschaftlichkeit.

Ob Sie neu planen oder Ihre bestehende Anlage zukunftsfähig machen möchten – wir begleiten Sie auf dem Weg zur optimalen Lösung.

Berechnen Sie jetzt Ihre mögliche Rendite – und finden Sie heraus, wie viel Ihre Immobilie mit Mieterstrom wert sein kann.

Wir freuen uns über Ihre Fragen und Anregungen und melden uns

schnellstmöglich bei Ihnen!