Finanzen & Kosten

Veröffentlichungsdatum:

05.09.2025

Autorin:

Camila Blajos Razuk

Lesezeit:

6 Minuten

Finanzen & Kosten

Veröffentlichungsdatum:

05.09.2025

Autorin:

Camila Blajos Razuk

Lesezeit:

6 Minuten

Die Strompreise in Deutschland gehören zu den höchsten in Europa. Laut BDEW lag der durchschnittliche Haushaltsstrompreis Mitte 2025 bei rund 40 Cent pro Kilowattstunde (kWh). Für viele Mieter:innen ist das eine spürbare Belastung im Alltag.

Doch es gibt eine Alternative: Mieterstrom. Direkt auf dem Dach des Wohngebäudes erzeugt, vor Ort verbraucht – und im Schnitt deutlich günstiger. In diesem Artikel erklären wir, warum Mieterstrom 20–30 % günstiger als Netzstrom ist, welche Kostenbestandteile beim Netzstrom die Preise hochtreiben und wieso diese beim Mieterstrom entfallen.

Berechnen Sie Ihre Rendite

100% kostenfrei

Die Strompreise in Deutschland haben sich nach der Energiekrise zwar etwas entspannt, liegen aber weiterhin auf einem hohen Niveau. Laut Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft (BDEW) beträgt der durchschnittliche Haushaltsstrompreis im Jahr 2025 um genau 39,7 Cent pro Kilowattstunde. Dieser Durchschnittswert berücksichtigt sowohl Neu- als auch Bestandskunden. Wer jedoch einen laufenden Vertrag hat, zahlt in der Praxis häufig weniger, nämlich etwa 32 bis 34 Cent pro Kilowattstunde. Neue Verträge am Markt sind dagegen günstiger: Neukundentarife liegen derzeit bei ungefähr 28 Cent pro Kilowattstunde.

Für Mieter:innen, die Zugang zu Mieterstrom haben, sieht die Rechnung deutlich attraktiver aus. Mieterstrom kann 2025 im Durchschnitt für 24 bis 26 Cent pro Kilowattstunde angeboten werden. Damit liegt er klar unter den typischen Bestandskundentarifen und auch leicht unter vielen Neukundentarifen. Für eine vierköpfige Familie mit einem Jahresverbrauch von 3.500 Kilowattstunden bedeutet das eine Ersparnis von bis zu 280 Euro pro Jahr.

Dieser Preisvorteil ist nicht nur kurzfristig attraktiv. Während Netzstrom stark von den Schwankungen an der Strombörse, politischen Entscheidungen und Netzentgelten abhängt, ist der Preis für Mieterstrom wesentlich stabiler. Denn die wichtigste Grundlage sind die festen Kosten der Photovoltaikanlage auf dem Dach, deren Betrieb planbar ist und nicht den täglichen Preissprüngen an der Börse folgt.

Während Haushalte im Schnitt rund 33 bis 34 Cent pro Kilowattstunde für Netzstrom zahlen, kostet Mieterstrom in der Regel nur 24 bis 26 Cent – und bleibt damit dauerhaft günstiger.

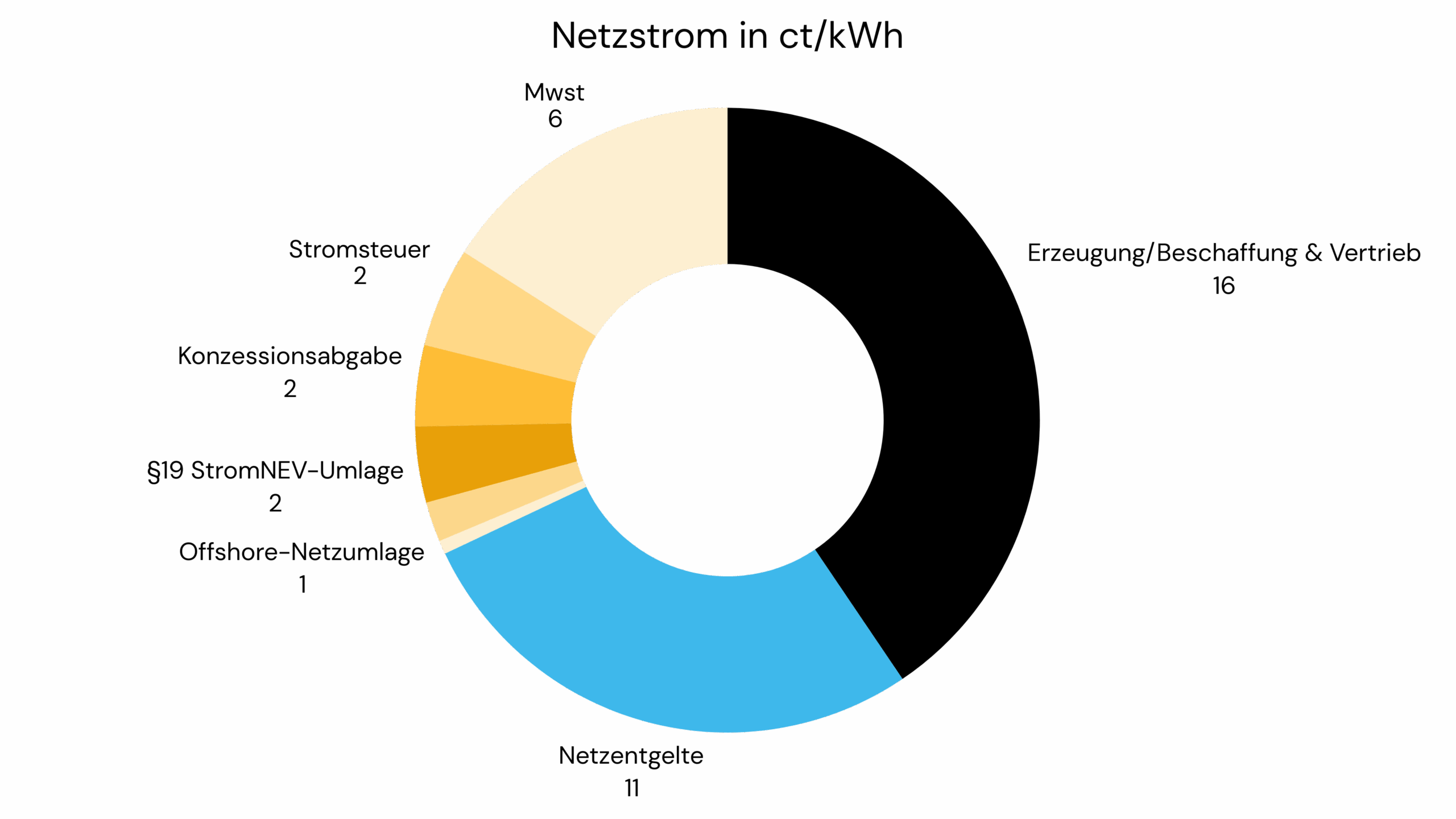

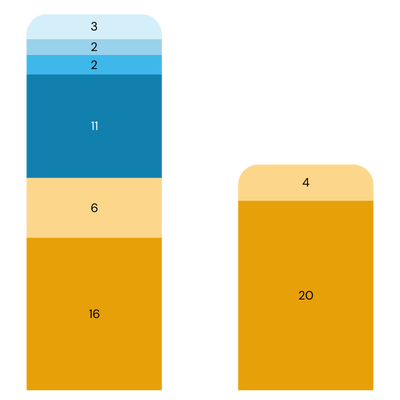

Damit verständlich wird, warum Mieterstrom günstiger ist, lohnt ein Blick auf die Zusammensetzung des klassischen Haushaltsstrompreises.

Laut BDEW-Strompreisanalyse Juli 2025 liegt der bundesweite Durchschnittspreis bei 39,7 Cent pro Kilowattstunde (inklusive aller Tarife). Viele Bestandskund:innen zahlen aufgrund älterer oder günstigerer Verträge allerdings nur etwa 32 bis 34 Cent/kWh.

Unabhängig vom exakten Endpreis bleibt die prozentuale Verteilung der Kosten nahezu gleich:

Kostenanteil: ≈ 16,1 ct/kWh (bei 39,7 ct) bzw. ≈ 13–14 ct/kWh bei einem Marktpreis um 34 ct.

Etwa 28 % des Endpreises gehen an die Netzbetreiber. Diese sogenannten Netzentgelte decken den Transport durch Übertragungs- und Verteilnetze, den Netzausbau, Maßnahmen zur Netzstabilisierung sowie den Messstellenbetrieb (Zähler, Ablesung).

Kostenanteil: ≈ 10,9 ct/kWh (bei 39,7 ct) bzw. ≈ 9 ct/kWh bei einem Marktpreis um 34 ct.

Die restlichen 32 % entfallen auf staatlich geregelte Steuern, Abgaben und Umlagen. Dazu gehören die Stromsteuer von 2,05 Cent, die Konzessionsabgabe von meist 1,67 Cent sowie mehrere Umlagen wie die KWK-Umlage, die § 19-StromNEV-Umlage und die Offshore-Haftungsumlage. Hinzu kommt die Mehrwertsteuer von 19 %, die auf den gesamten Strompreis erhoben wird und allein rund 6 Cent pro Kilowattstunde ausmacht. Zusammengenommen treiben diese Posten den Preis für Haushaltsstrom auf Werte, die im europäischen Vergleich zu den höchsten gehören.

Mehr als die Hälfte des Strompreises in Deutschland entfällt nicht auf die eigentliche Energie, sondern auf Netzentgelte, Steuern und Umlagen.

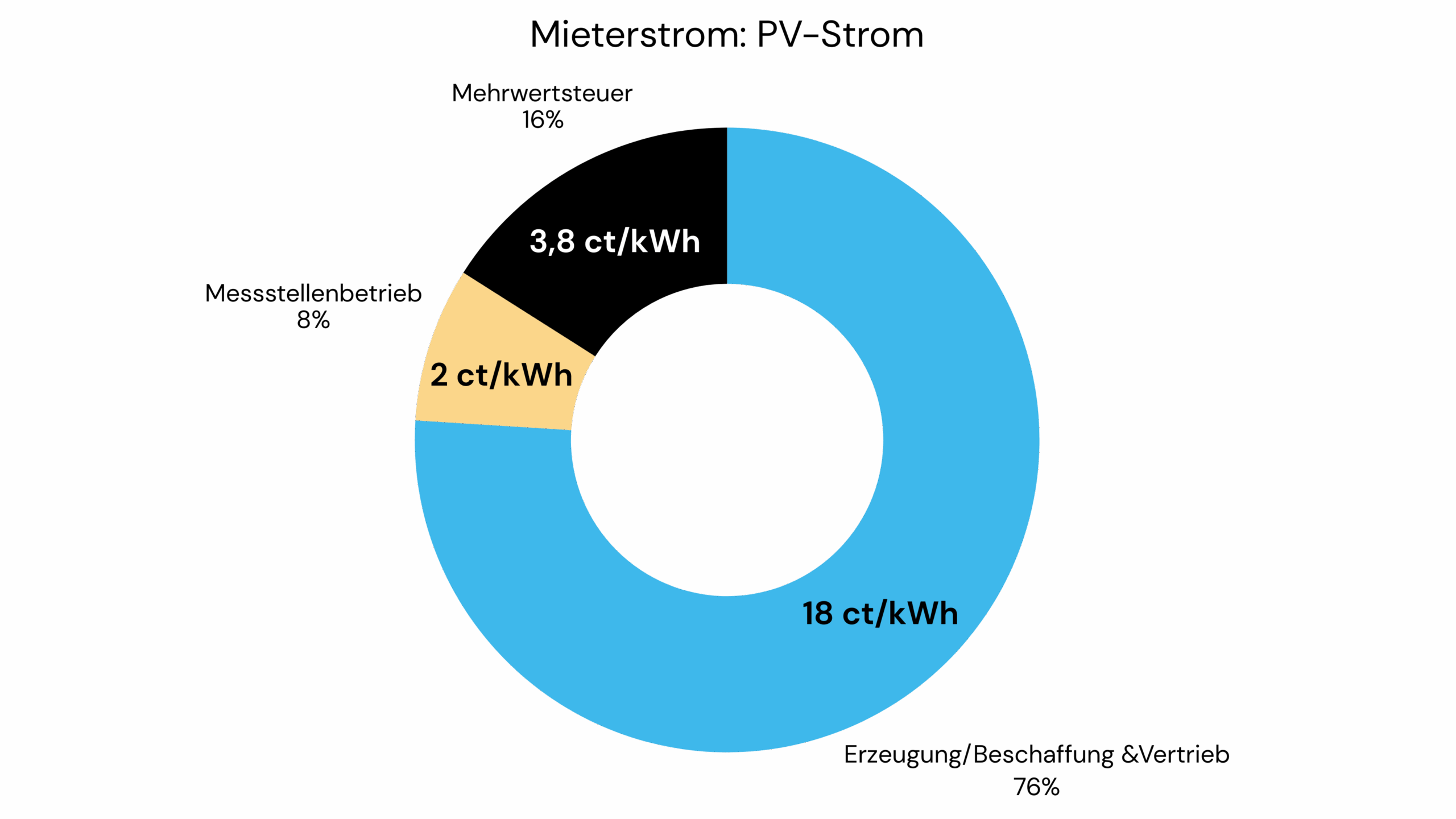

Der Preis für reinen PV-Mieterstrom unterscheidet sich grundlegend von dem für klassischen Netzstrom. Anders als beim Strombezug aus dem öffentlichen Netz fallen beim vor Ort erzeugten und direkt im Gebäude verbrauchten Solarstrom mehrere große Kostenblöcke komplett weg. Netzentgelte, die den Transport durch Übertragungs- und Verteilnetze abdecken, werden nicht erhoben.

Dabei ist wichtig zu wissen: Netzentgelte setzen sich aus einem variablen Arbeitspreis pro verbrauchter Kilowattstunde und einem festen Grundpreis zusammen, der unabhängig vom Verbrauch jeden Monat fällig wird. Mit Mieterstrom entfallen beide Posten – für Mieter:innen bleibt nur noch ein Stromvertrag mit einem Energieversorger für den Reststrom bestehen, bei dem der Grundpreis nur einmal anfällt.

Ebenso entfallen die netzseitigen Umlagen wie die KWKG-Umlage, die § 19-StromNEV-Umlage oder die Offshore-Haftungsumlage, die normalerweise jeden Netzstrom verteuern. Auch die Konzessionsabgabe, die Kommunen für die Nutzung öffentlicher Straßen durch Stromleitungen berechnen, spielt beim lokalen Solarstrom keine Rolle. In den gängigen Mieterstrommodellen nach dem Energiewirtschaftsgesetz (§ 42a EnWG) entfällt zudem die Stromsteuer, weil der Strom nicht über das öffentliche Netz geliefert wird.

Damit reduziert sich der Arbeitspreis für Mieterstrom laut Bundesnetzagentur auf drei wesentliche Bestandteile. Den größten Anteil machen die Beschaffungs- beziehungsweise Gestehungskosten aus. Hierzu zählen die Investitions- und Finanzierungskosten der Photovoltaikanlage, die laufende Wartung, der Betrieb sowie Service und Abrechnung. Dieser Block liegt im Durchschnitt bei rund 16 bis 18 Cent pro Kilowattstunde und macht damit etwa zwei Drittel des Endpreises aus. Hinzu kommt der Messstellenbetrieb, also die Kosten für Zähler, Datenübertragung und Abrechnung, die je nach gewähltem Messstellenbetreiber bei etwa 1,5 bis 2 Cent pro Kilowattstunde liegen. Auf diese Nettokosten wird schließlich die Mehrwertsteuer von 19 % erhoben, was einem Anteil von ungefähr 3,5 bis 4 Cent pro Kilowattstunde und damit rund 15-16 % des Endpreises entspricht.

In der Summe ergibt sich so ein typischer Endpreis von etwa 24 bis 26 Cent pro Kilowattstunde für reinen PV-Mieterstrom – deutlich weniger als beim bundesweiten Durchschnitt für Haushaltsstrom. Der Gesetzgeber setzt zusätzlich eine Preisobergrenze, um Mieter:innen zu schützen:

„Der zu zahlende Strompreis für den Mieterstrom und den zusätzlichen Strombezug darf 90 % des in dem jeweiligen Netzgebiet geltenden Grundversorgungstarifs nicht überschreiten.“

§ 42a Abs. 4 Satz 1 EnWG

Hinweis: Beim rechten Balken (Mieterstrom) handelt es sich um reinen PV-Mieterstrom – also Solarstrom, der auf dem Dach des Gebäudes erzeugt und direkt vor Ort verbraucht wird. Die Kosten für den Messstellenbetrieb sind hier bereits im Bereich „Erzeugung/Beschaffung & Vertrieb“ enthalten. Es fallen keine zusätzlichen Netzentgelte, Umlagen oder Konzessionsabgaben an. Die Zahlen sind gerundet.

Grundsätzlich fällt auf den an Mieter:innen gelieferten PV-Mieterstrom 19 % Mehrwertsteuer an. Eine Ausnahme gilt jedoch, wenn der Betreiber der Photovoltaikanlage die Kleinunternehmerregelung nach § 19 UStG nutzt.

Seit 1. Januar 2025 gelten dafür neue Grenzen:

Umsatz im Vorjahr höchstens 25.000 Euro (statt bisher 22.000 Euro) und

voraussichtlicher Umsatz im laufenden Jahr höchstens 100.000 Euro.

Wird diese Regelung angewendet, stellt der Betreiber keine Umsatzsteuer in Rechnung, und der Mieterstrom kann für die Mieter:innen entsprechend günstiger werden. Im Gegenzug entfällt für den Betreiber der Vorsteuerabzug auf Investitionen und Betriebskosten – ein Punkt, der wirtschaftlich genau geprüft werden sollte.

Mehr Details zur steuerlichen Behandlung von Mieterstrom finden Sie in unserem Artikel „Stromsteuer & Umsatzsteuer beim Mieterstrom – was Vermieter jetzt wissen müssen“.

Die prozentuale Ersparnis von 20 bis 30 % klingt überzeugend – wirklich greifbar wird sie aber erst, wenn man sie in Euro umrechnet. Nehmen wir einen typischen Haushalt mit einem Jahresverbrauch von 3.500 Kilowattstunden:

Bei einem Netzstrompreis von 34 Cent pro Kilowattstunde ergeben sich jährliche Stromkosten von rund 1.190 Euro.

Mit Mieterstrom (nur PV-Strom) sieht die Rechnung deutlich besser aus. Bei einem Arbeitspreis von 25 Cent pro Kilowattstunde zahlen Mieter:innen für denselben Verbrauch nur 875 Euro pro Jahr. Das entspricht einer theoretischen Ersparnis von etwa 315 € pro Jahr – ein deutliches Plus im Haushaltsbudget.

In der Praxis ist jedoch fast immer ein Anteil an Reststrom aus dem öffentlichen Netz erforderlich, etwa in den Abendstunden oder bei länger anhaltend schlechtem Wetter. Dieser Netzstrom wird separat zu einem marktüblichen Tarif (derzeit etwa 32–34 Cent/kWh) abgerechnet. Dadurch liegt der tatsächliche Durchschnittspreis für die meisten Mieter:innen – je nach Sonnenanteil und Abrechnungsmodell – realistisch zwischen etwa 26 und 29 Cent pro Kilowattstunde. Die tatsächliche jährliche Ersparnis fällt also geringer aus, hängt aber weiterhin klar vom Anteil des direkt genutzten Solarstroms ab.

In der Realität gibt es beim Mieterstrom zwei gängige Abrechnungsmodelle, die den tatsächlichen Endpreis bestimmen:

Einheitspreismodell

Alle Kilowattstunden – egal ob sie gerade direkt von der Photovoltaikanlage stammen oder als Ergänzung aus dem öffentlichen Netz kommen – werden zu einem festen Tarif berechnet, beispielsweise 28 bis 29 Cent pro Kilowattstunde. Für Mieter:innen macht es keinen Unterschied, ob Solarstrom oder Netzstrom fließt. Dieses Modell ist besonders einfach und sorgt für planbare Kosten, die deutlich unter dem typischen Netzstrompreis von über 33 Cent liegen.

Zwei-Preis-Modell

Hier wird der PV-Strom separat zu einem günstigeren Preis – etwa 24 bis 26 Cent pro Kilowattstunde – abgerechnet. Reicht der Solarstrom nicht aus, wird automatisch zusätzlicher Netzstrom zu einem marktüblichen Tarif von rund 30 bis 34 Cent pro Kilowattstunde bezogen. Der tatsächliche Durchschnittspreis hängt davon ab, wie viel Solarstrom der Haushalt direkt nutzen kann: je höher der Eigenverbrauch, desto näher liegt der Endpreis am günstigen PV-Tarif.

Egal welches Modell gewählt wird, der Arbeitspreis für Mieter:innen liegt also nicht durchgehend bei 25 Cent, sondern bewegt sich realistisch – je nach Sonnenanteil und Tarif – zwischen etwa 26 und 29 Cent pro Kilowattstunde.

Der direkte Vergleich zeigt klar, warum Mieterstrom günstiger ist als klassischer Netzstrom. Während beim Netzstrom ein erheblicher Teil des Preises auf Netzentgelte, Umlagen und Steuern entfällt, basiert der Mieterstrom fast ausschließlich auf den planbaren Kosten der Photovoltaikanlage plus Messstellenbetrieb und Mehrwertsteuer. Dadurch sinkt der Arbeitspreis für Mieter:innen im Schnitt von 32–34 Cent auf 25–26 Cent pro Kilowattstunde.

Das Ergebnis: 20 bis 30 % weniger Stromkosten – oder konkret bis zu 300 Euro Ersparnis im Jahr für einen durchschnittlichen Haushalt. Gleichzeitig profitieren Mieter:innen von stabileren Preisen, da Photovoltaik nicht denselben Schwankungen unterliegt wie der internationale Strommarkt.

Mieterstrom macht Energie günstiger, transparenter und unabhängiger – ein Gewinn für Mieter:innen und die Energiewende.

Mieterstrom ist damit nicht nur eine finanzielle Entlastung, sondern auch ein Beitrag zu einer nachhaltigen Energieversorgung. Für Mieter:innen bedeutet das: weniger Kosten, mehr Planungssicherheit und die gute Gewissheit, Strom direkt vom eigenen Dach zu nutzen.

Nicht zu 100 %. Wenn die Sonne scheint, kommt Ihr Strom direkt von der Photovoltaikanlage auf dem Dach. In Zeiten mit wenig Sonneneinstrahlung ergänzt automatisch das öffentliche Netz Ihre Versorgung. Optional kann dieser Reststrom auch als Ökostromtarif bezogen werden.

Mieterstrom ist günstiger, weil mehrere Kostenbestandteile entfallen: Netzentgelte, netzseitige Umlagen wie die KWKG-Umlage oder die § 19-StromNEV-Umlage und auch die Konzessionsabgabe. Ebenso fällt für den lokal erzeugten und direkt im Gebäude verbrauchten Solarstrom in der Regel keine Stromsteuer an. Übrig bleiben im Wesentlichen nur die Kosten für die Photovoltaikanlage (Investition, Betrieb, Service), der Messstellenbetrieb sowie die Mehrwertsteuer.

Für reinen PV-Mieterstrom, der direkt im Gebäude erzeugt und an die Mieter:innen geliefert wird, bleibt in der Regel nur die Mehrwertsteuer als laufende Steuer bestehen. Diese beträgt 19 % auf den Nettopreis, was im Endpreis etwa 15–16 % ausmacht.

Alle anderen typischen Stromabgaben – Stromsteuer, Netzentgelte, netzseitige Umlagen (z. B. KWKG- oder § 19-StromNEV-Umlage) sowie die Konzessionsabgabe – entfallen, weil der Solarstrom nicht durch das öffentliche Netz fließt.

Ausnahme: Nutzt der Betreiber die Kleinunternehmerregelung nach § 19 UStG (Umsatz im Vorjahr ≤ 25.000 €, im laufenden Jahr voraussichtlich ≤ 100.000 €), wird auch keine Mehrwertsteuer berechnet.

Im Durchschnitt zahlen Mieter:innen für Netzstrom 32 bis 34 Cent pro Kilowattstunde. Für Mieterstrom sind es 24 bis 26 Cent. Das entspricht einer Ersparnis von rund 20 bis 30 % – oder 245 bis 315 Euro pro Jahr bei einem typischen Verbrauch von 3.500 Kilowattstunden.

Berechnen Sie jetzt Ihre mögliche Rendite – und finden Sie heraus, wie viel Ihre Immobilie mit Mieterstrom wert sein kann.

Wir freuen uns über Ihre Fragen und Anregungen und melden uns

schnellstmöglich bei Ihnen!