Wissen & Aufklärung

Veröffentlichungsdatum:

29.07.2025

Autorin:

Camila Blajos Razuk

Lesezeit:

6 Minuten

Wissen & Aufklärung

Veröffentlichungsdatum:

29.07.2025

Autorin:

Camila Blajos Razuk

Lesezeit:

6 Minuten

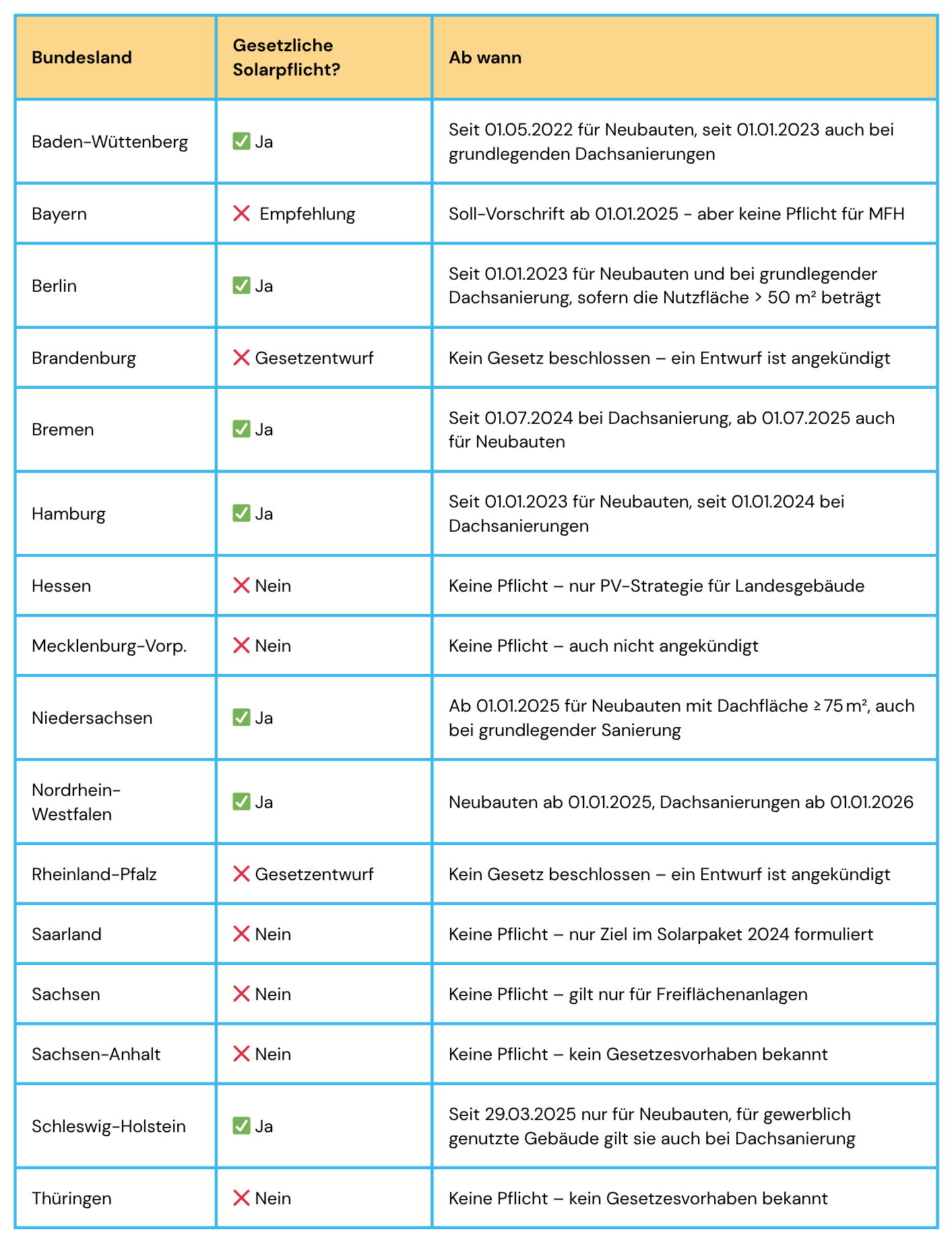

In immer mehr Bundesländern sind Eigentümer:innen dazu verpflichtet, beim Neubau oder bei der Sanierung von Gebäuden eine Photovoltaikanlage zu installieren. Was früher freiwillig war, wird zunehmend gesetzlich geregelt: Die sogenannte Solarpflicht soll helfen, die Klimaziele zu erreichen und den Ausbau erneuerbarer Energien auf den Dächern Deutschlands zu beschleunigen.

Doch was genau gilt eigentlich – und wo? Während Baden-Württemberg, Berlin oder Hamburg bereits verbindliche Regelungen eingeführt haben, setzen andere Länder lediglich auf Empfehlungen oder befinden sich noch in der Gesetzesplanung. Gleichzeitig gibt es bundesweit attraktive Förderprogramme – etwa den KfW-Förderkredit 270 –, mit denen sich die Umsetzung wirtschaftlich sinnvoll gestalten lässt.

In diesem Beitrag erhalten Sie einen strukturierten Überblick: Wo gilt die Solarpflicht bereits, ab wann, und für wen? Wir zeigen Ihnen zudem, wie Sie auch ohne gesetzliche Verpflichtung von Fördermitteln profitieren können – und wie Sie aus der Pflicht eine lohnende Investition machen.

Die sogenannte Solarpflicht ist eine gesetzliche Vorgabe, die Eigentümer:innen dazu verpflichtet, beim Neubau oder bei größeren Dachsanierungen eine Photovoltaikanlage (PV) auf dem Gebäude zu installieren. Sie ist kein bundesweites Gesetz, sondern wird auf Landesebene geregelt – und daher unterschiedlich gehandhabt, je nach Bundesland.

Je nach Region gilt die Pflicht bereits für:

In der Regel sind nur Neubauten oder grundlegende Dachsanierungen betroffen. Kleinere Maßnahmen wie der Tausch einzelner Ziegel oder eine Wartung führen nicht zur PV-Pflicht. Einige Bundesländer setzen zudem auf technische und wirtschaftliche Zumutbarkeit: Wenn z. B. das Dach stark verschattet ist oder statisch ungeeignet, kann eine Ausnahme gelten.

Die Solarpflicht betrifft also nicht pauschal alle Eigentümer:innen, sondern wird konkret im jeweiligen Landesgesetz definiert – inklusive möglicher Ausnahmen, Fristen und Flächenanteile (z. B. „mindestens 30 % der nutzbaren Dachfläche“).

Die Einführung einer Solarpflicht ist Teil der nationalen und landespolitischen Strategien zur Erreichung der Klimaziele. Deutschland hat sich verpflichtet nach § 3 Absatz 2 Bundes-Klimaschutzgesetz (KSG) bis 2045 klimaneutral zu sein. Um dieses Ziel zu erreichen, muss der Anteil erneuerbarer Energien im Stromsektor stark ausgebaut werden – und dabei spielen Dachflächen eine zentrale Rolle.

1. Nutzung ungenutzter Potenziale:

Dächer bieten große Flächen, die bislang weitgehend ungenutzt sind. Mit einer Solarpflicht sollen diese Flächen systematisch zur Energiegewinnung erschlossen werden – dezentral, flächeneffizient und ohne Eingriffe in die Landschaft.

2. Klimaschutz-Ziele erfüllen:

Die Bundesländer stehen unter dem Druck, ihre eigenen Klimagesetze und Emissionsbudgets einzuhalten. Die Solarpflicht ist dabei ein wirksames Mittel, um verbindliche Reduktionsziele im Gebäudesektor zu erreichen.

3. Energiekosten langfristig senken:

Wer Solarstrom selbst erzeugt und nutzt, senkt dauerhaft seine Energiekosten – ein Vorteil für Vermieter:innen, Unternehmen und kommunale Einrichtungen. In Kombination mit Eigenverbrauch oder Mieterstrom entstehen wirtschaftlich attraktive Modelle.

4. Beitrag zur Versorgungssicherheit:

Dezentrale Stromerzeugung entlastet die Netze und reduziert die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen. Gerade angesichts von Energiepreisrisiken ist das ein wichtiges Argument – auch für politische Entscheider:innen.

5. Vorbildfunktion des Gebäudesektors:

Neubauten oder Sanierungen sollen künftig Standardlösungen für klimafreundliches Bauen enthalten. Die Solarpflicht ist Teil eines größeren Trends hin zu verpflichtenden Nachhaltigkeitsanforderungen – oft gekoppelt mit weiteren Auflagen wie Ladeinfrastruktur, Wärmepumpen oder Gebäudeeffizienzstandards.

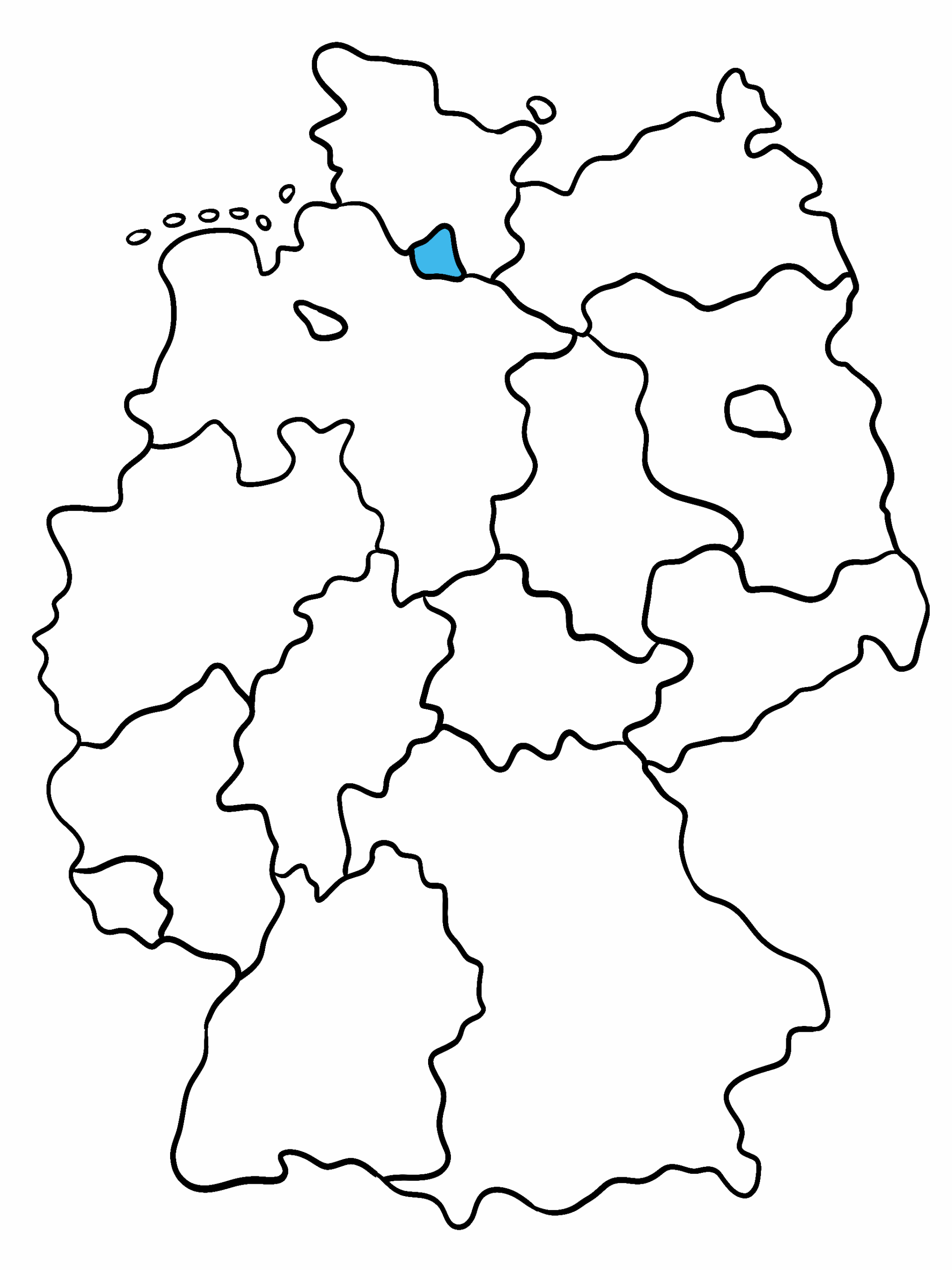

Baden‑Württemberg war das erste Bundesland mit einer gesetzlich verankerten Solarpflicht. Seit dem 1. Mai 2022 müssen alle neu gebauten Wohngebäude mit einer Photovoltaikanlage ausgestattet werden – dazu zählen auch privat vermietete Mehrfamilienhäuser. Seit dem 1. Januar 2023 gilt die Pflicht zudem für bestehende Gebäude, wenn das Dach grundlegend saniert wird (z. B. vollständiger Austausch der Dachhaut).

Vorgeschrieben ist, dass mindestens 60 % der zur Solarnutzung geeigneten Dachfläche mit PV-Modulen belegt werden. Was als „geeignet“ gilt, ist gesetzlich definiert – bei begrünten Dächern reduziert sich die Pflichtfläche auf 30 %. Die rechtliche Grundlage bildet § 23 des Klimaschutzgesetzes BW in Verbindung mit der Photovoltaik-Pflichtverordnung.

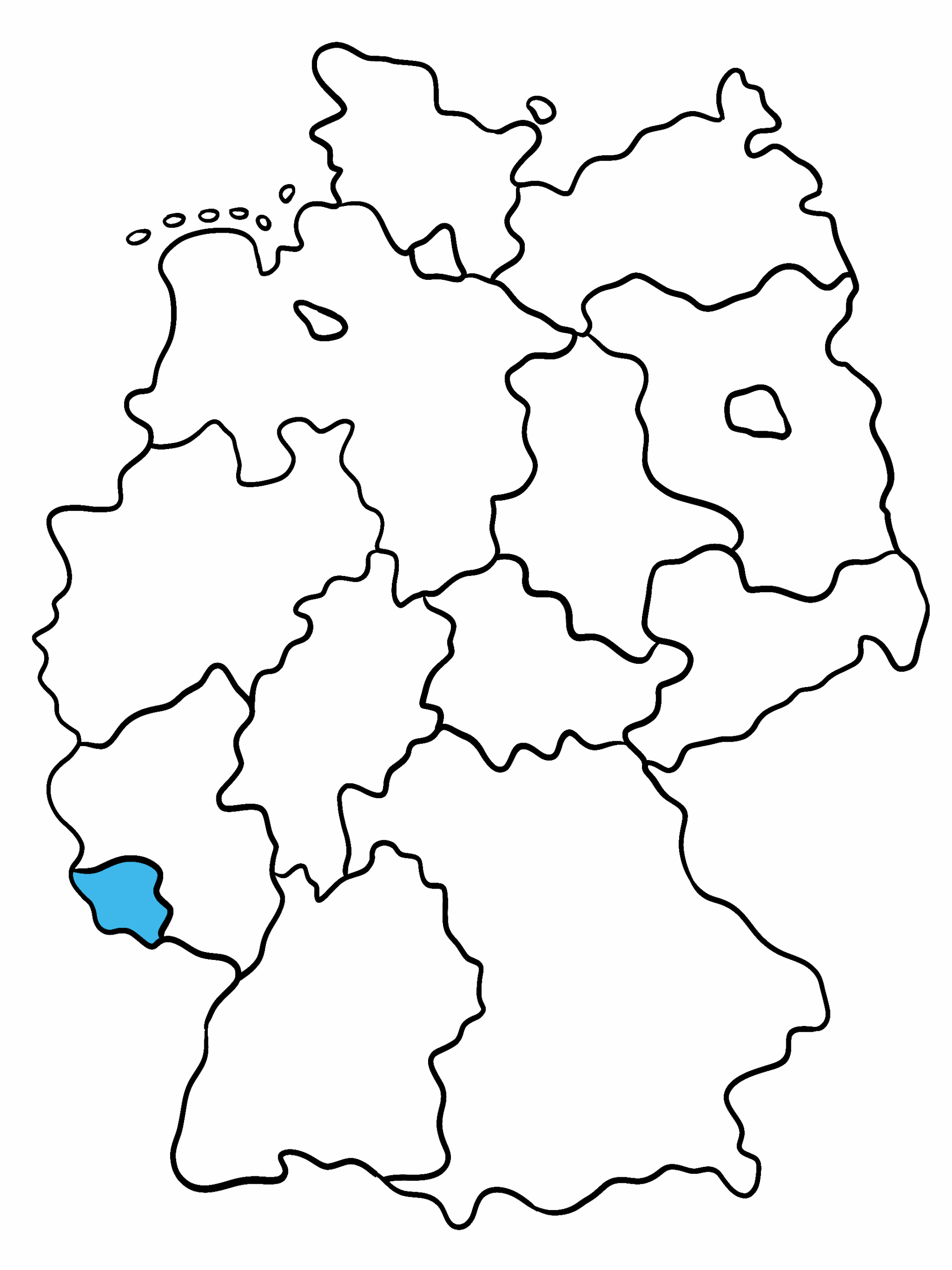

In Bayern besteht derzeit keine gesetzlich verpflichtende Solarpflicht für private Mehrfamilienhäuser. Zwar enthält die Bayerische Bauordnung in Art. 44a Abs. 4 eine sogenannte Soll-Vorschrift, die ab dem 1. Januar 2025 für Neubauten von Wohngebäuden gelten soll – diese ist jedoch nicht rechtsverbindlich. Sie formuliert lediglich eine politische Empfehlung, Photovoltaikanlagen einzuplanen, verpflichtet Eigentümer:innen aber nicht zur Umsetzung. Für privat vermietete Wohngebäude ergibt sich daraus aktuell keine verbindliche PV-Pflicht.

Berlin gehört zu den Bundesländern mit einer klar geregelten Solarpflicht. Seit dem 1. Januar 2023 schreibt das Berliner Solargesetz vor, dass neue Gebäude und bestehende Gebäude mit umfassender Dachsanierung mit einer Photovoltaikanlage (PV-Anlage) ausgestattet werden müssen – auch bei privat vermieteten Mehrfamilienhäusern.

Die Regelung gilt, sobald das Gebäude eine Nutzfläche von mehr als 50 Quadratmetern aufweist. In bestimmten Fällen können Eigentümer:innen von der Pflicht abweichen – zum Beispiel bei Denkmalschutz, technischer Nichtumsetzbarkeit (etwa bei statischen Einschränkungen oder reiner Nordausrichtung) oder einer wirtschaftlichen Härte. Für diese Sonderfälle stellt das Land ein Online-Abfrage-Tool und ein Antragsverfahren zur Verfügung. Wer eine Ausnahme geltend macht, muss sie schriftlich und nachvollziehbar begründen.

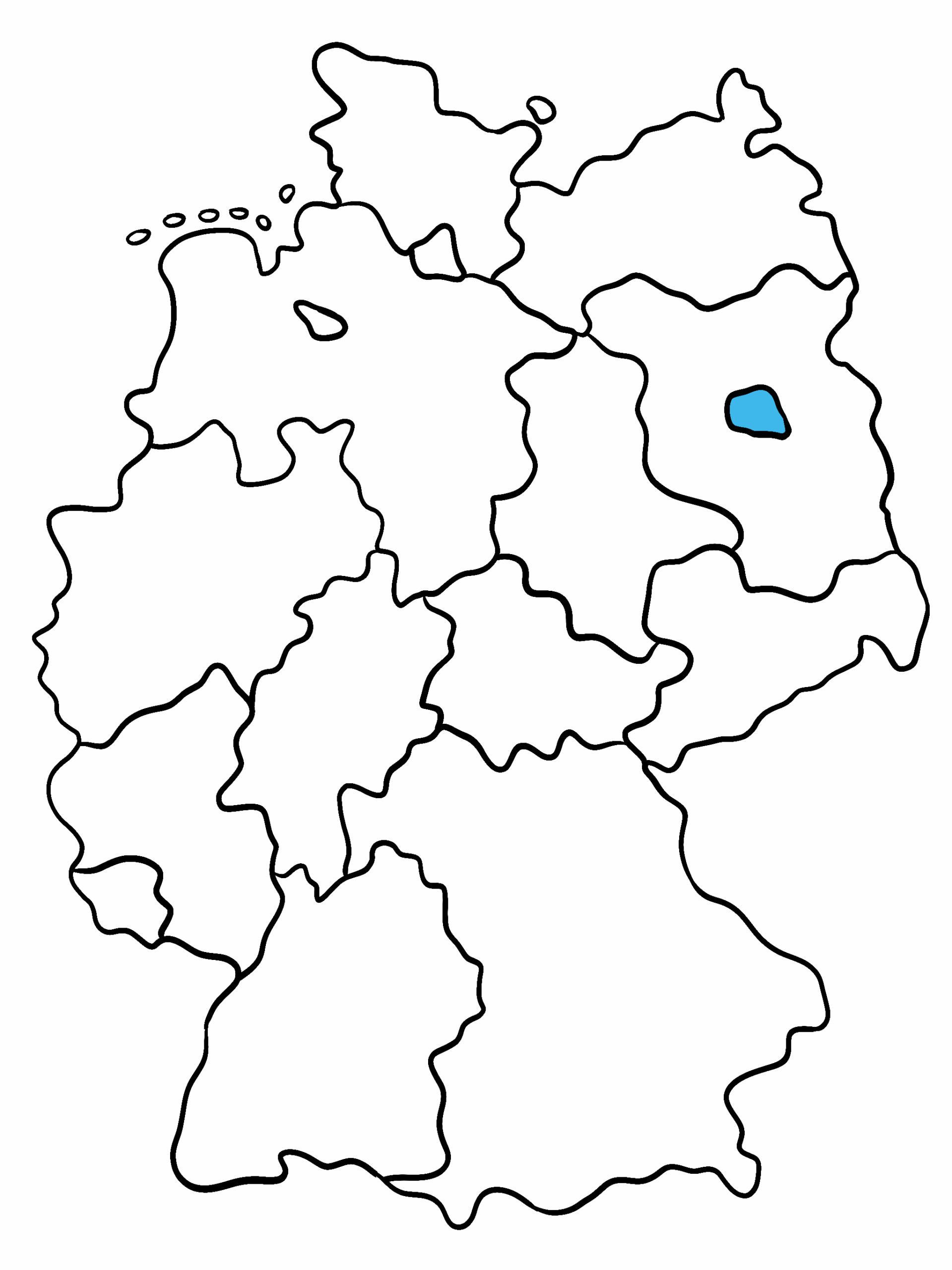

In Brandenburg besteht keine Solarpflicht für private Wohngebäude. Auch Mehrfamilienhäuser sind nicht betroffen, und es existieren aktuell keine verbindlichen Entwürfe oder Planungen.

Seit dem 1. Juli 2024 bei Dachsanierung und ab dem 1. Juli 2025 bei Neubauten greift in Bremen eine Solarpflicht für Wohngebäude. Eigentümer:innen von Mehrfamilienhäusern müssen dann mindestens 50 % Bruttodachfläche mit PV decken.

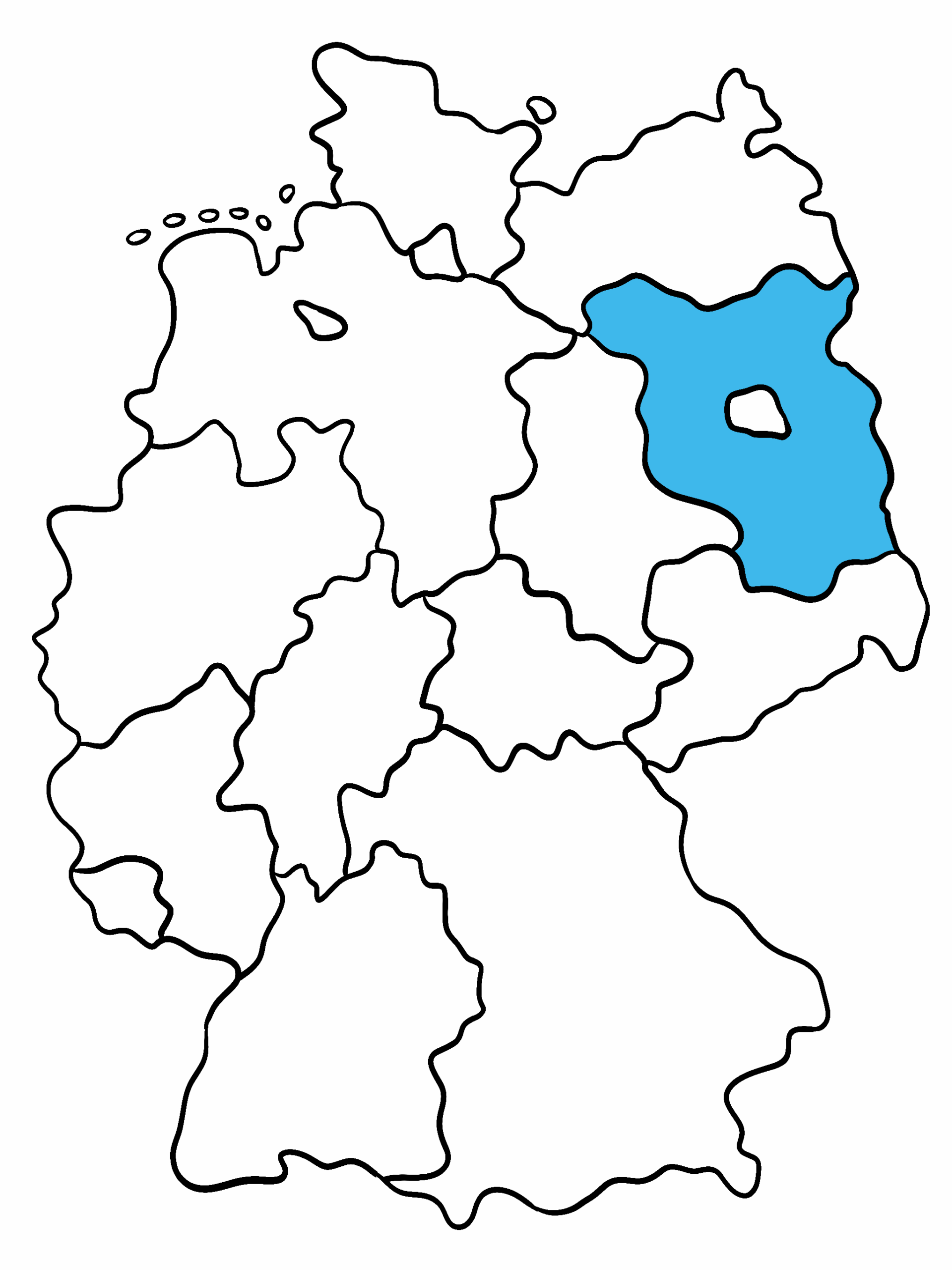

In Hamburg gilt seit dem 1. Januar 2023 eine Solarpflicht für alle Neubauten von Wohngebäuden, darunter auch privat vermietete Mehrfamilienhäuser. Seit dem 1. Januar 2024 müssen auch wesentliche Dachsanierungen – etwa bei vollständiger Erneuerung der Dachhaut – mit Photovoltaikanlagen ausgestattet werden, sofern die Bruttodachfläche 50 m² übersteigt. Eigentümer:innen müssen dabei mindestens 30 % der (Brutto‑ bzw. Netto‑)Dachfläche mit PV oder einer Solarthermieanlage belegen. Ausnahmen sind etwa bei technischer Unmöglichkeit, wirtschaftlicher Unzumutbarkeit oder Denkmalschutz möglich; Nachweise sind formell vorzuhalten.

In Hessen gibt es keine Solarpflicht für private Wohngebäude. Verbindlich sind nur Vorgaben bei landeseigenen Gebäuden oder großen Parkplätzen.

Derzeit gilt keine Solarpflicht für private Wohngebäude in Mecklenburg‑Vorpommern. Gesetzgebungspläne sind nicht in Kraft.

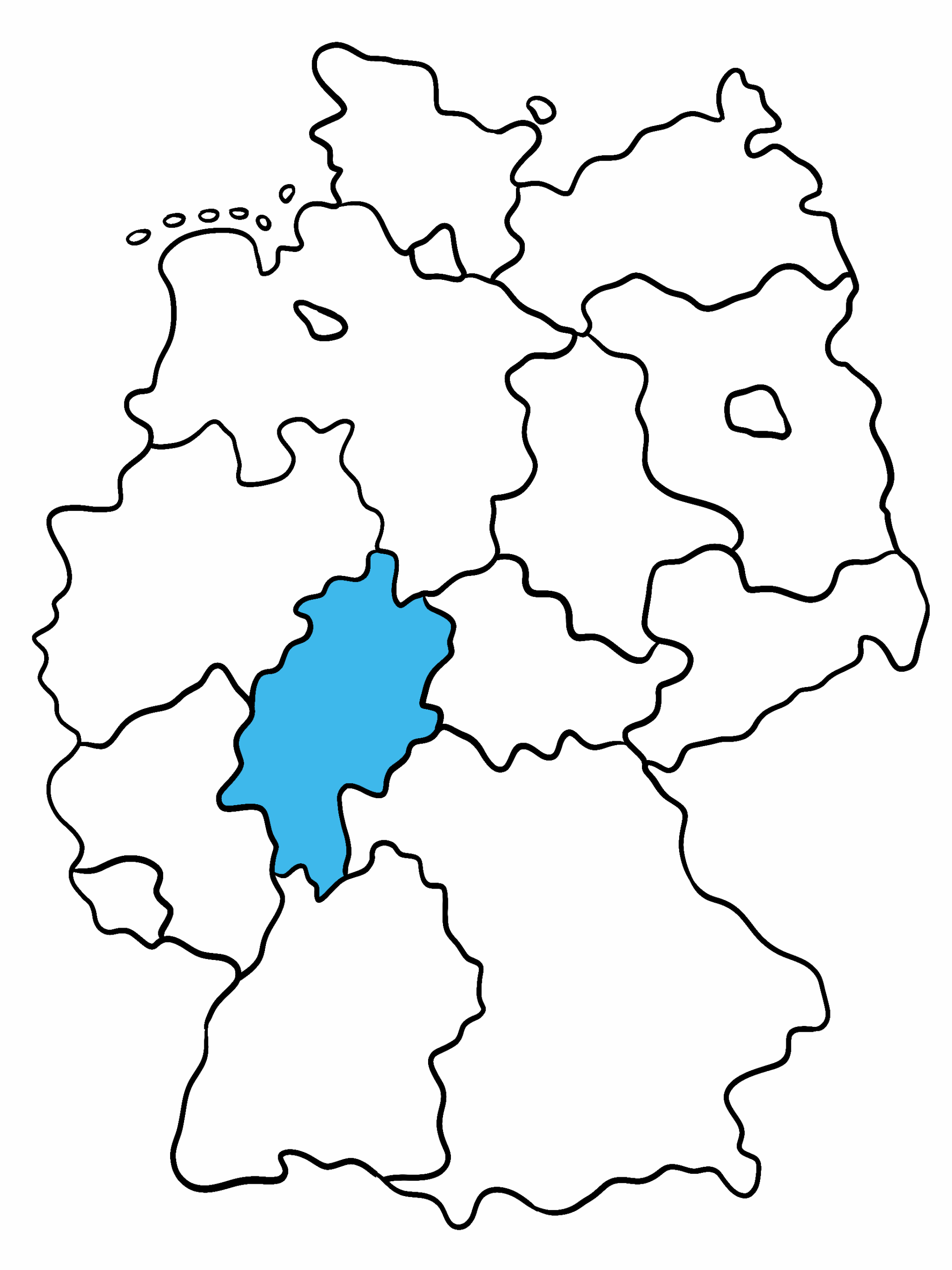

In Niedersachsen gilt seit dem 1. Januar 2025 eine verbindliche Solarpflicht: Neubauten und deutlich sanierte Wohngebäude mit mehr als 50 m² Dachfläche müssen künftig mit Photovoltaik ausgestattet sein. Dabei muss mindestens 50 % der Dachfläche belegt werden. Auch private Mehrfamilienhäuser sind betroffen – entsprechende Vorgaben sind in § 32a der Niedersächsischen Bauordnung verankert. Ausnahmen gelten nur bei technischer Unmöglichkeit, wirtschaftlicher Unzumutbarkeit oder bestehenden Solarthermieanlagen.

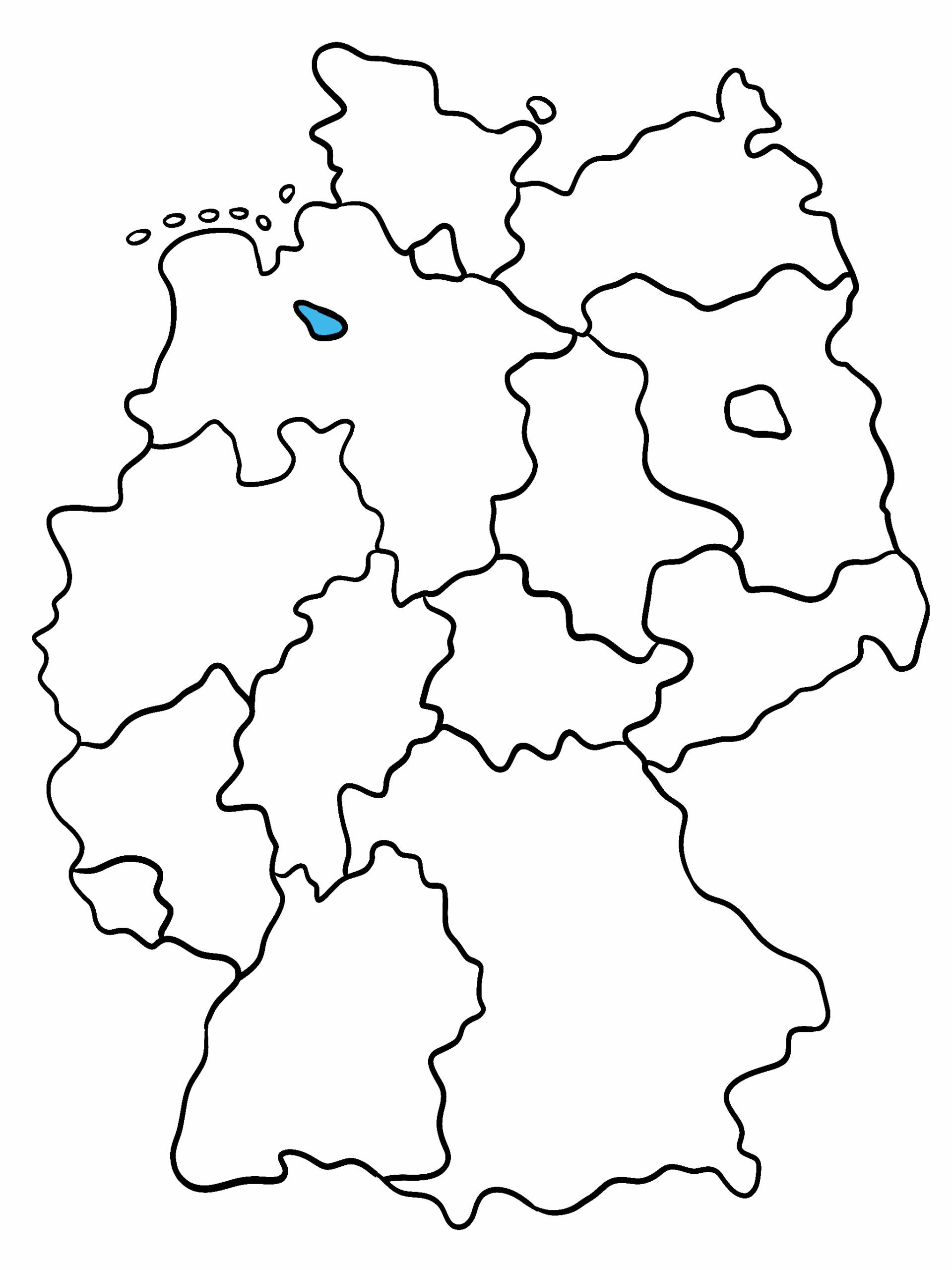

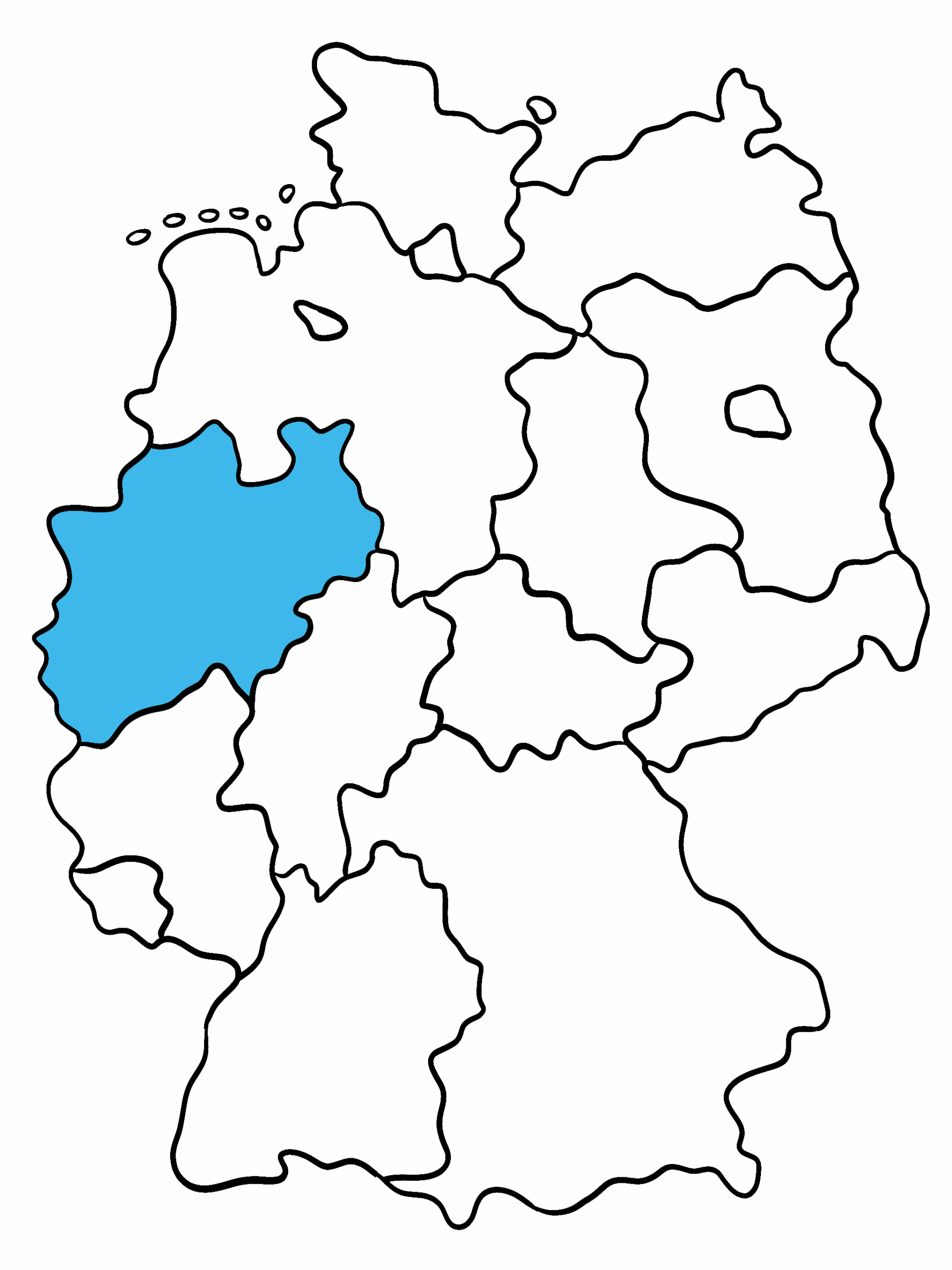

Ab dem 1. Januar 2025 schreibt NRW in seiner Landesbauordnung eine Solarpflicht vor: Alle Neubauten von Wohngebäuden müssen mit PV-Anlagen ausgestattet werden – mindestens 30 % der Dachfläche. Für umfangreiche Dachsanierungen tritt die Pflicht ab dem 1. Januar 2026 in Kraft, ebenfalls mit 30 %-Vorgabe. Auch private Mehrfamilienhäuser sind explizit betroffen. Technische, wirtschaftliche oder denkmalrechtliche Ausnahmen sind möglich, wenn die Installation unzumutbar ist oder eine Solarthermieanlage genutzt wird.

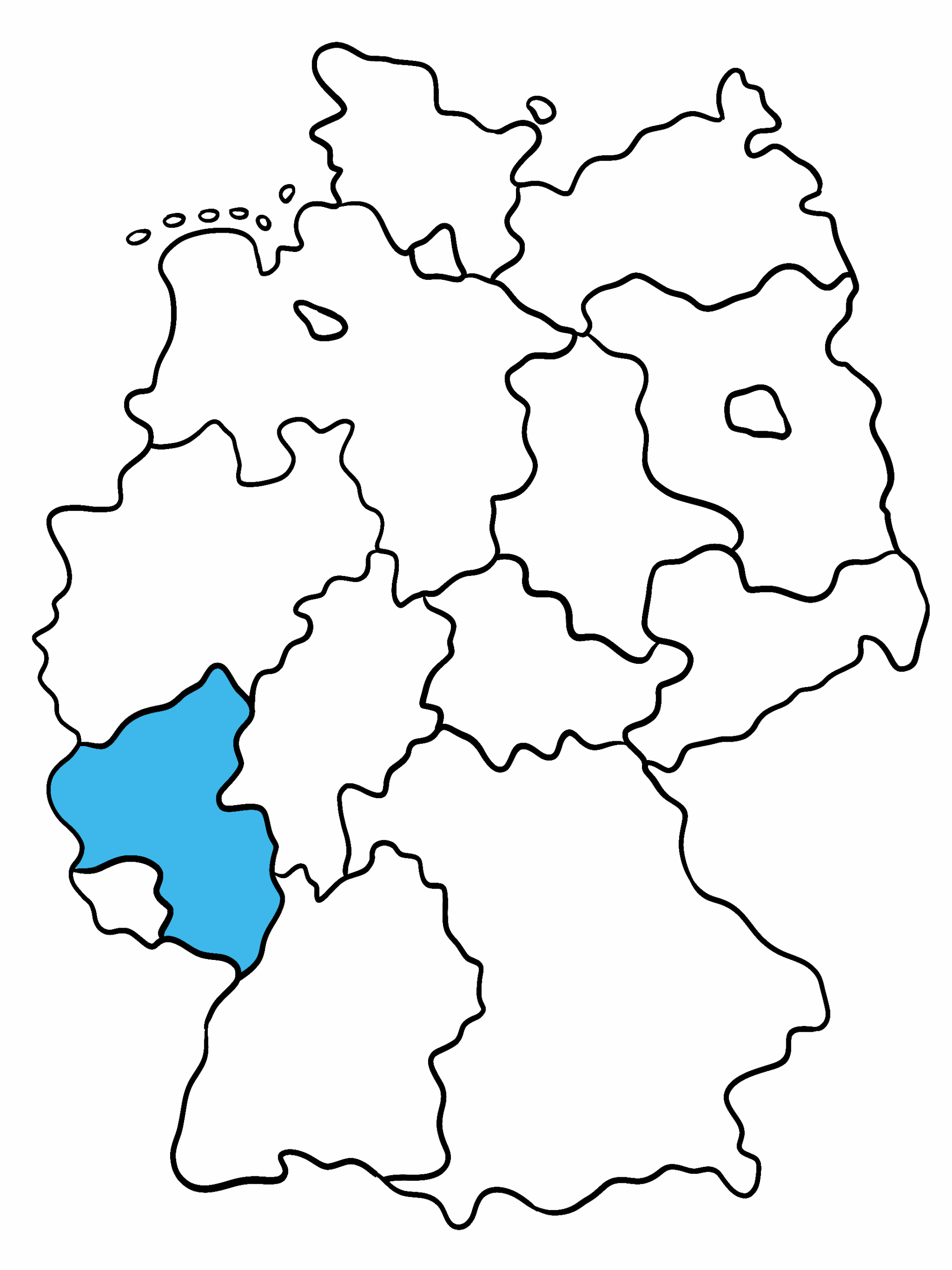

Ein Entwurf des Landessolargesetzes (LSolarG) sieht eine PV-Pflicht vor – allerdings für öffentliche und gewerbliche Neubauten, nicht für private Wohngebäude.

Für private Mehrfamilienhäuser gibt es keine Solarpflicht. Bisher bezieht sich die Gesetzesinitiative nur auf kommunale oder gewerbliche Gebäude.

Sachsen hat aktuell keine gesetzliche Solarpflicht für private Wohngebäude. Auch kommunale Entwürfe liegen nicht vor.

In Sachsen‑Anhalt gilt keine Pflicht zur PV-Installation in privaten Mehrfamilienhäusern. Ein entsprechendes Gesetz existiert nicht.

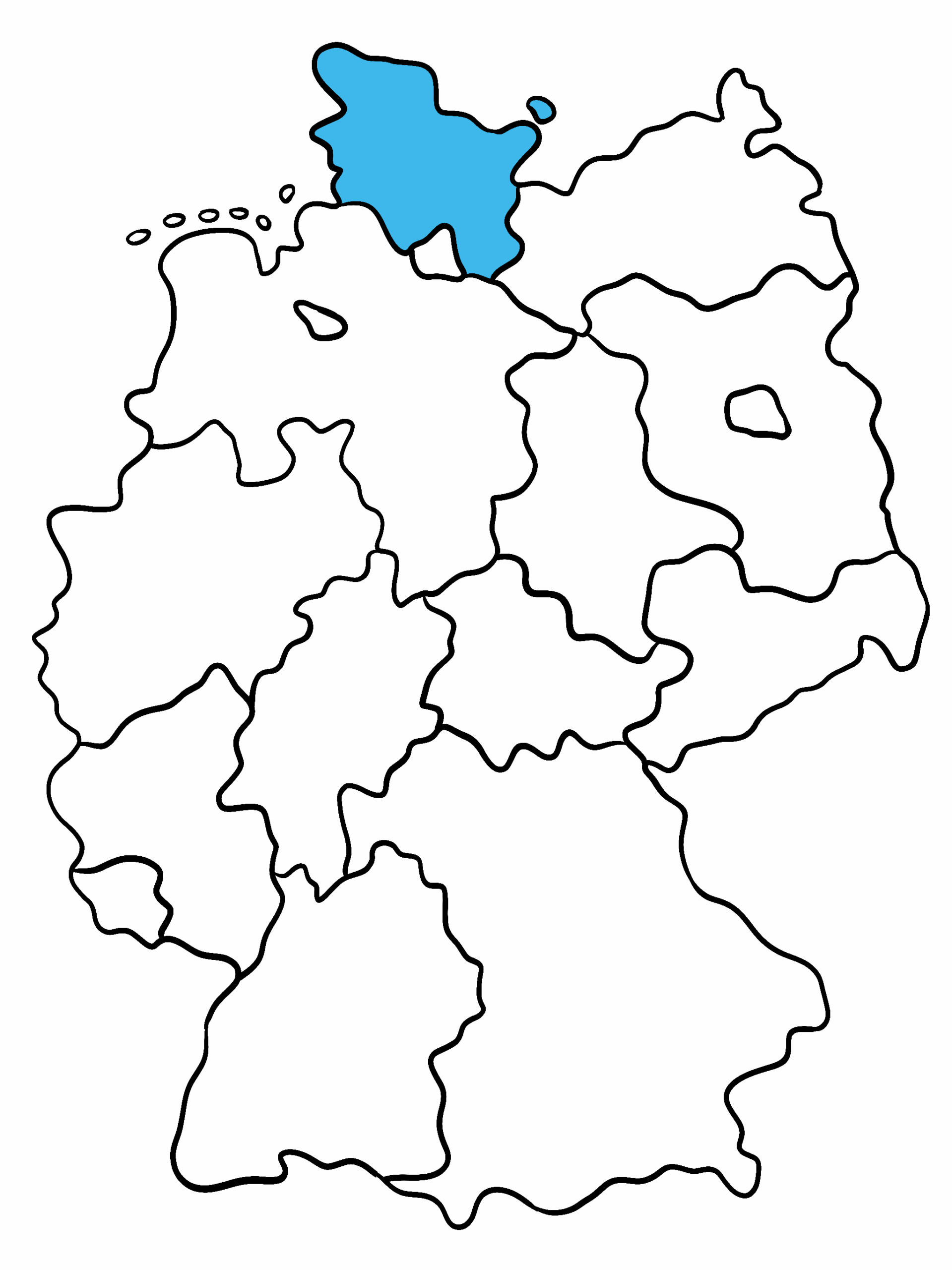

Seit dem 29. März 2025 gilt in Schleswig‑Holstein eine Solarpflicht für Neubauten von Wohngebäuden – darunter fallen auch privat vermietete Mehrfamilienhäuser. Die Grundlage bildet das überarbeitete Energiewende- und Klimaschutzgesetz (EWKG). Für Dachsanierungen im Wohnbereich besteht aktuell keine Pflicht – betroffen sind hier nur gewerbliche Neubauten und große Parkflächen. Befreiungen sind unter anderem bei Denkmalschutz oder technischen Einschränkungen möglich. Alternativ können auch Solarthermieanlagen oder externe PV-Standorte angerechnet werden.

In Thüringen gibt es keine verbindliche Solarpflicht für private Wohngebäude. Politische Diskussionen dauern an, Gesetzeslage bleibt unverändert.

Auch wenn die Solarpflicht in vielen Bundesländern verpflichtend ist – sie lässt sich mit der richtigen Finanzierung nicht nur stemmen, sondern wirtschaftlich sogar klug nutzen. Der zentrale Förderbaustein dafür ist der KfW-Förderkredit 270 „Erneuerbare Energien – Standard“. Dieser unterstützt die Installation von Photovoltaikanlagen inklusive der Batteriespeicherung – ganz gleich, ob die Anlage freiwillig oder im Rahmen einer gesetzlichen Pflicht errichtet wird.

Gefördert wird die Anschaffung und Errichtung von PV-Anlagen auf oder an Gebäuden – inklusive der Kosten für Planung, Netzanschluss und begleitende Dienstleistungen. Ebenfalls eingeschlossen sind Batteriespeicher, die die Eigenversorgung oder Mieterstrommodelle wirtschaftlich attraktiver machen. Die Förderung kann sowohl für Neubauten als auch für Bestandsgebäude mit Dachsanierung beantragt werden – und ist explizit auch für Vermieter:innen nutzbar, die die Anlage gewerblich betreiben.

Besonders attraktiv: Der KfW-Kredit 270 ist kein Zuschuss, sondern ein zinsgünstiger Förderkredit – mit Laufzeiten von bis zu 20 Jahren und tilgungsfreien Anlaufjahren. Die Zinssätze starten je nach Bonität und Laufzeit schon bei unter 3 % effektivem Jahreszins (Stand: Juli 2025). Dadurch wird die Finanzierung einer PV-Anlage langfristig kalkulierbar – auch wenn sie gesetzlich vorgeschrieben ist.

Der Kredit wird nicht direkt bei der KfW, sondern über die eigene Hausbank beantragt. Wichtig: Der Antrag muss vor Projektbeginn erfolgen – also bevor eine rechtsverbindliche Bestellung ausgelöst wird. Besonders im Zusammenspiel mit Förderprogrammen auf Landes- oder Kommunalebene lassen sich zusätzlich Mittel kombinieren – zum Beispiel für Batteriespeicher oder energetische Sanierung.

Die Solarpflicht mag auf den ersten Blick wie eine zusätzliche Belastung für Eigentümer:innen wirken – gerade bei kleineren oder mittleren Mehrfamilienhäusern. Doch bei genauerem Hinsehen eröffnet sie auch Chancen: für langfristig stabile Stromkosten, mehr Unabhängigkeit und neue Nutzungsmodelle wie Mieterstrom. Und das Beste: Die Umsetzung muss niemand allein stemmen.

Mit klaren gesetzlichen Vorgaben, technischen Ausnahmen, Ersatzmaßnahmen und staatlicher Förderung ist die Solarpflicht heute kein unkalkulierbares Risiko, sondern ein gut planbares Projekt. Wer frühzeitig die Umsetzung in die Gebäudeplanung integriert – ob beim Neubau oder bei der Dachsanierung – profitiert nicht nur von Rechtssicherheit, sondern auch von finanzieller Entlastung durch Programme wie den KfW-Kredit 270.

Als Dach für Dach begleiten wir genau diesen Weg – von der Anlagenplanung bis hin zur Umsetzung ganzer Mieterstrommodelle. Wir helfen Ihnen dabei, die gesetzlichen Anforderungen nicht nur zu erfüllen, sondern sinnvoll zu nutzen – für ein Mehrfamilienhaus, das nicht nur Pflicht erfüllt, sondern Zukunft erzeugt.

Berechnen Sie jetzt Ihre mögliche Rendite – und finden Sie heraus, wie viel Ihre Immobilie mit Mieterstrom wert sein kann.

Wir freuen uns über Ihre Fragen und Anregungen und melden uns

schnellstmöglich bei Ihnen!